2 Graphiques et visualisation de données

"If anything, there should be a Law: Thou Shalt Not Even Think Of Producing A Graph That Looks Like Anything From A Spreadsheet. — T. Harding

2.1 Vue d’ensemble

R propose plusieurs systèmes de graphiques, présentant des caractéristiques bien différentes. Les plus communs sont :

- R base : C’est le système d’origine. Il faut le considérer comme une page blanche, sur laquelle on rajoute tous les éléments du graphique manuellement, un par un en ajoutant de nouvelles lignes de code. Il apporte une flexibilité maximale, mais au prix d’un code complexe, et difficile à appréhender en termes de structures des données.

lattice: Il s’agit d’une première approche d’automatisation des graphiques au sein d’une fonction unique, qui prend en charge la plupart des paramètres, et gère un certain nombre de tâches automatiquement. Il devient en revanche beaucoup plus compliqué d’arriver exactement à ce qu’on souhaite, maislatticepeut être très utile pour des graphiques conditionnels.ggplot2: C’est le système de graphiques pour des sorties de qualité de publication. Il utilise la même idée quelattice(une fonction s’occupe de tout), mais en s’appuyant sur une grammaire des graphiques orientée données très puissante et relativement intuitive. C’est ce système que nous allons explorer ici. Il permet par exemple de faire ce genre de choses sans que cela soit trop compliqué :

2.2 Le package ggplot2

2.2.1 La grammaire des graphiques

ggplot2 est un package dont le développement remonte à plus de 15 ans, une

éternité à l’échelle de R ! Ce package a un objectif unique, faire des

graphiques de qualité supérieure, s’appuyant sur la grammaire des graphiques,

un paradigme de visualisation orienté données. On peut résumer ggplot2 par une

question simple : « Comment visualiser ce tableau de données ? »

La grammaire des graphiques s’appuye sur quatre éléments essentiels d’un graph :

- Les données et leur cartographie :

ggplot2attend un tableau de données (data.frame) dans lequel chaque ligne est un individu (au sens statistique) et chaque colonne une variable. Nous reviendrons plus tard sur cette organisation fondamentale des données en individus-variables. La cartographie (mapping) des données consiste simplement à indiquer quelles variables utiliser pour quels axes — noter bien qu’il y a possiblement plus de deux axes dans un graphique, même 2D : on peut y rajouter un axe de couleurs ou un axe de formes. - Les géométries : Une fois qu’on a défini les axes du graphique, il faut donc décider de la représentation de ces données. Est-ce que l’on souhaite un nuage de points, des lignes, une boîte à moustaches, un histogramme, ou bien d’autres formes plus complexes ?

- Les échelles : Il s’agit ici de préciser le systèmes de coordonnées. Par défaut, on travaille en espace carthésien, mais il est parfois utile d’avoir un axe en échelle logarithmique, ou bien de préciser l’échelle des couleurs de manière plus efficace pour la visualisation. Les échelles se rapportent aux axes du graphique — rappelons-nous qu’il y a en a souvent plus de deux !

- La décoration : Finalement, au-delà de l’information présentée par le graphique, on peut ajuster (et améliorer) tous les éléments de style, et s’appuyer sur tout un ensemble de thèmes pré-définis.

2.2.2 Extensions et ressources indispensables

Il existe tout un écosystème d’extensions

qui ajoutent aux possibilités de ggplot2 (nouveaux types de graphiques,

fonctionnalités supplémentaires, thèmes, etc.). Parmi les plus notables, on peut

lister les suivantes (qui ne seront pas utilisées dans cette formation) :

gganimate, qui permet d’animer des graphiques avec des transitions totalement fluide entre graphiques ;gghighlight, qui met en évidence des valeurs spécifiques dans les graphiques (points, lignes, histogrammes, etc.) ;ggrepel, qui fournit des annotations et étiquettes qui ne se chevauchent pas ;patchwork, qui permet d’arranger plusieurs graphiquesggplot2sur une seule figure ;viridis, qui introduit des palettes de couleurs compatibles avec les anomalies de la vision de type daltonisme.

Un certain nombre de ressources absolument indispensables concernant ggplot2

et la dataviz sont également disponibles sur le web :

- R Graph Gallery (en anglais) : une galerie de plus de 400 graphiques, triés par type de graph, avec le code pour les reproduire, ainsi qu’une description incluant les chausse-trapes pour chaque graphique.

- From Data to Viz (en anglais) : en complément du précédent, une manière interactive de préparer ses graphiques selon la structure des données et le résultat souhaité, en suivant un arbre de décision.

- Fundamentals of Data Visualization (en

anglais) : un bouquin fantastique sur la dataviz, qui décrit tous les concepts

sous-jacents à un bon graphique, de l’utilisation de l’espace blanc aux

couleurs, pour tous les types de données possibles. Entièrement préparé sous R,

le code source (qui utilise

ggplot2) est intégralement disponible.

2.3 Données et géométries

2.3.1 Mon premier graphique ggplot2 : Histogrammes

Le minimum pour un graphique ggplot2 est de spécifier les données et leur

cartographie, et le type de géométrie à utiliser, selon la syntaxe :

ggplot(data = <DATA>, mapping = aes(<MAPPINGS>)) +

<GEOM_FUNCTION>()On rajoute ensuite les éléments supplémentaires (autres géométries, échelles,

décorations) comme des couches supplémentaires avec l’opérateur +.

En pratique, on va utiliser les données d’inscription à l’Université de Montpellier (année 2018–2019) que l’on chargera directement avec la commande suivante :

load("data/um18.RData")

um18[1:5, 1:7]# A tibble: 5 x 7

decede annee_univ idetu civilite date_naiss code departement_pays

<chr> <dbl> <dbl> <chr> <dttm> <chr> <chr>

1 non 2018 1035789 Mme 2000-10-05 00:00:00 84 VAUCLUSE

2 non 2018 2211839 M 1997-06-16 00:00:00 6 ALPES MARITIMES

3 non 2018 2211840 M 2000-04-13 00:00:00 84 VAUCLUSE

4 non 2018 921768 Mme 1993-10-08 00:00:00 205 LIBAN

5 non 2018 921685 Mme 1994-10-02 00:00:00 352 ALGERIE On commence donc par charger le package :

library("ggplot2")Puis on utilise la syntaxe de ggplot2 pour visualiser la distribution

(univariée) selon un histogramme de fréquence (géométrie geom_histogram()) :

ggplot(um18, aes(x = prem_insc_univ_fr)) +

geom_histogram()`stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.

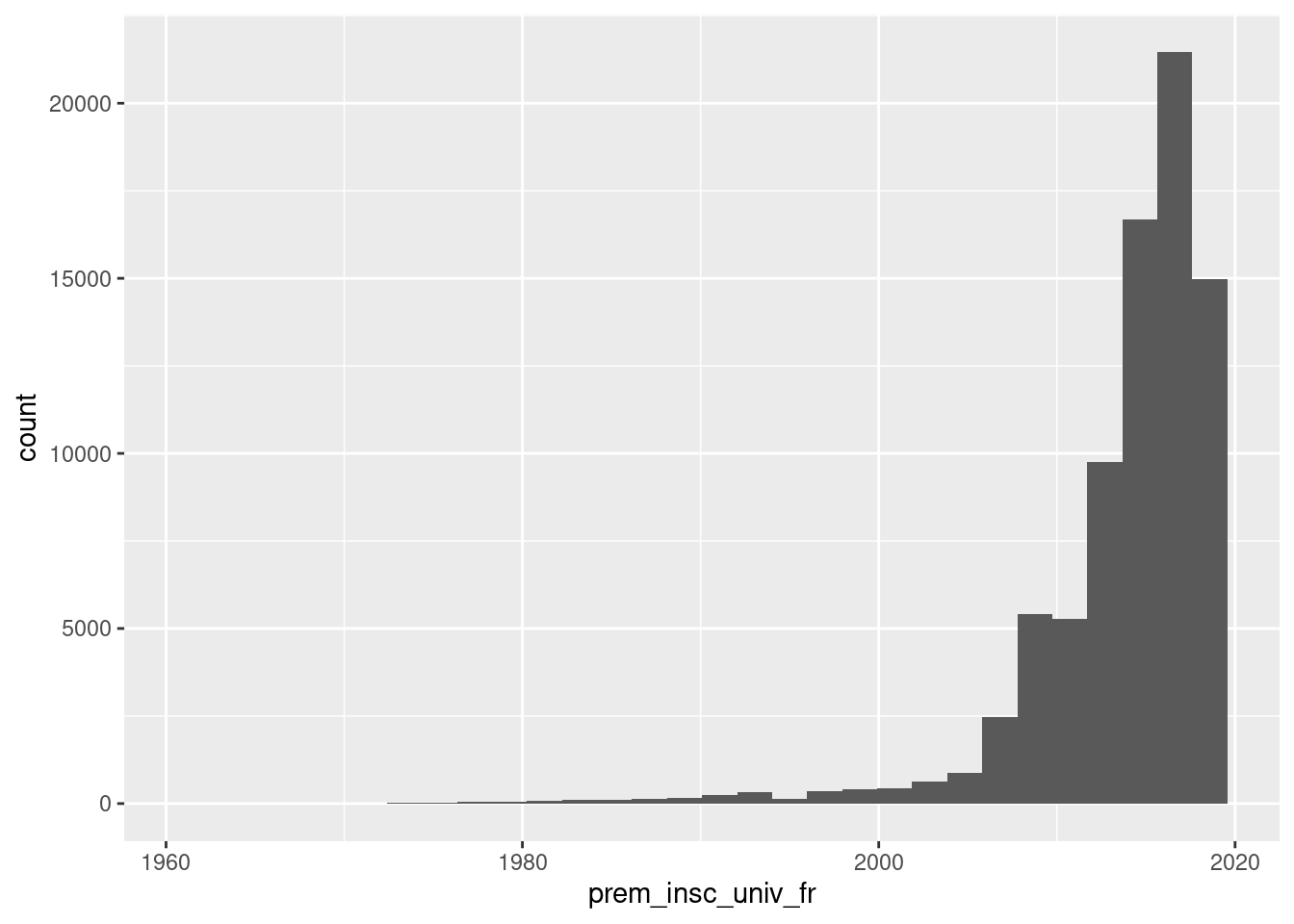

Ce n’est pas si mal, tous les éléments y sont ! Il y a bien sûr plusieurs choses

à ajuster sur la décoration, mais il semble surtout y a voir bizarrement une

diminution sur la dernière année… Regardons cela de plus près en fixant la

largeur des classes de l’histogramme en utilisant le paramètre binwidth de la

fonction geom_histogram() comme indiqué :

table(um18$prem_insc_univ_fr)

1962 1964 1965 1966 1967 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

1 1 1 4 1 2 8 4 4 10 9 14 13

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

15 27 23 16 33 40 53 61 37 75 59 63 79

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

84 95 148 193 121 147 167 189 201 202 177 253 278

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

355 410 475 925 1540 2262 3153 2707 2571 4002 5762 8148 8521

2016 2017 2018 2019

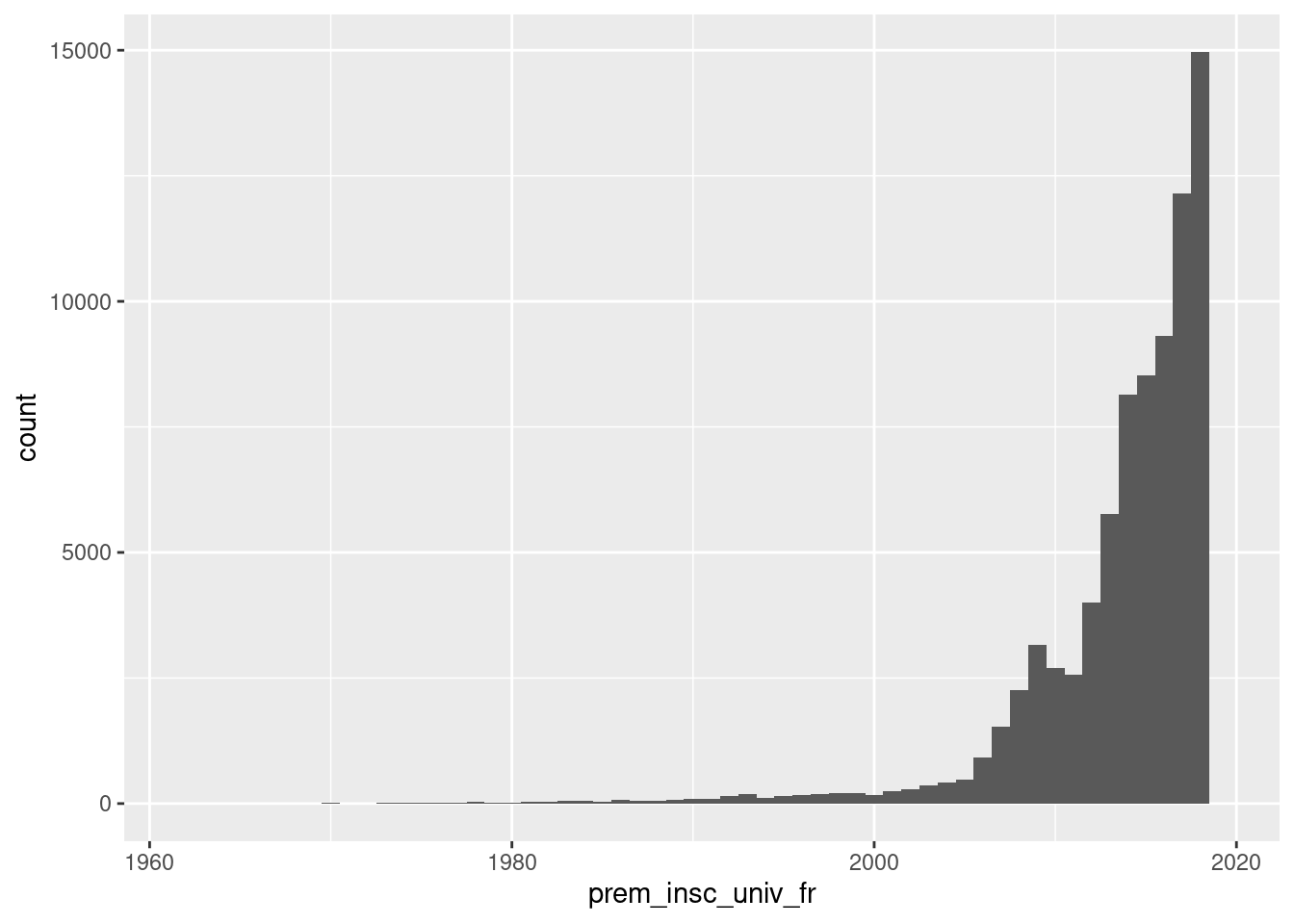

9317 12156 14972 4 ggplot(um18, aes(x = prem_insc_univ_fr)) +

geom_histogram(binwidth = 1)

Cette fois, la distribution est bien visible, avec un pic en 2018 comme attendu.

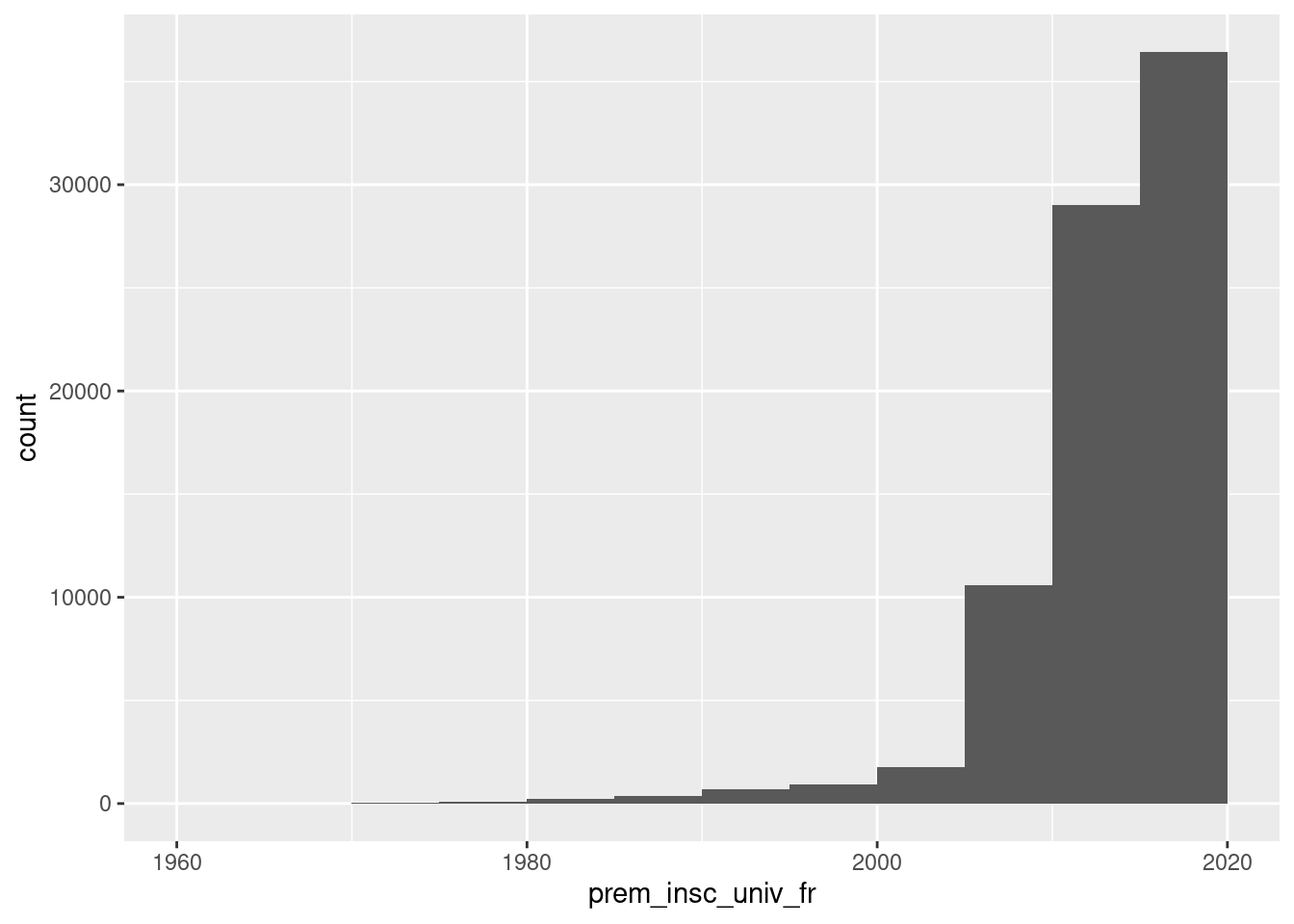

On aurait tout aussi bien pu spécifier les limites de classes manuellement via

le paramètre breaks :

ggplot(um18, aes(x = prem_insc_univ_fr)) +

geom_histogram(breaks = seq(from = 1960, to = 2020, by = 5))

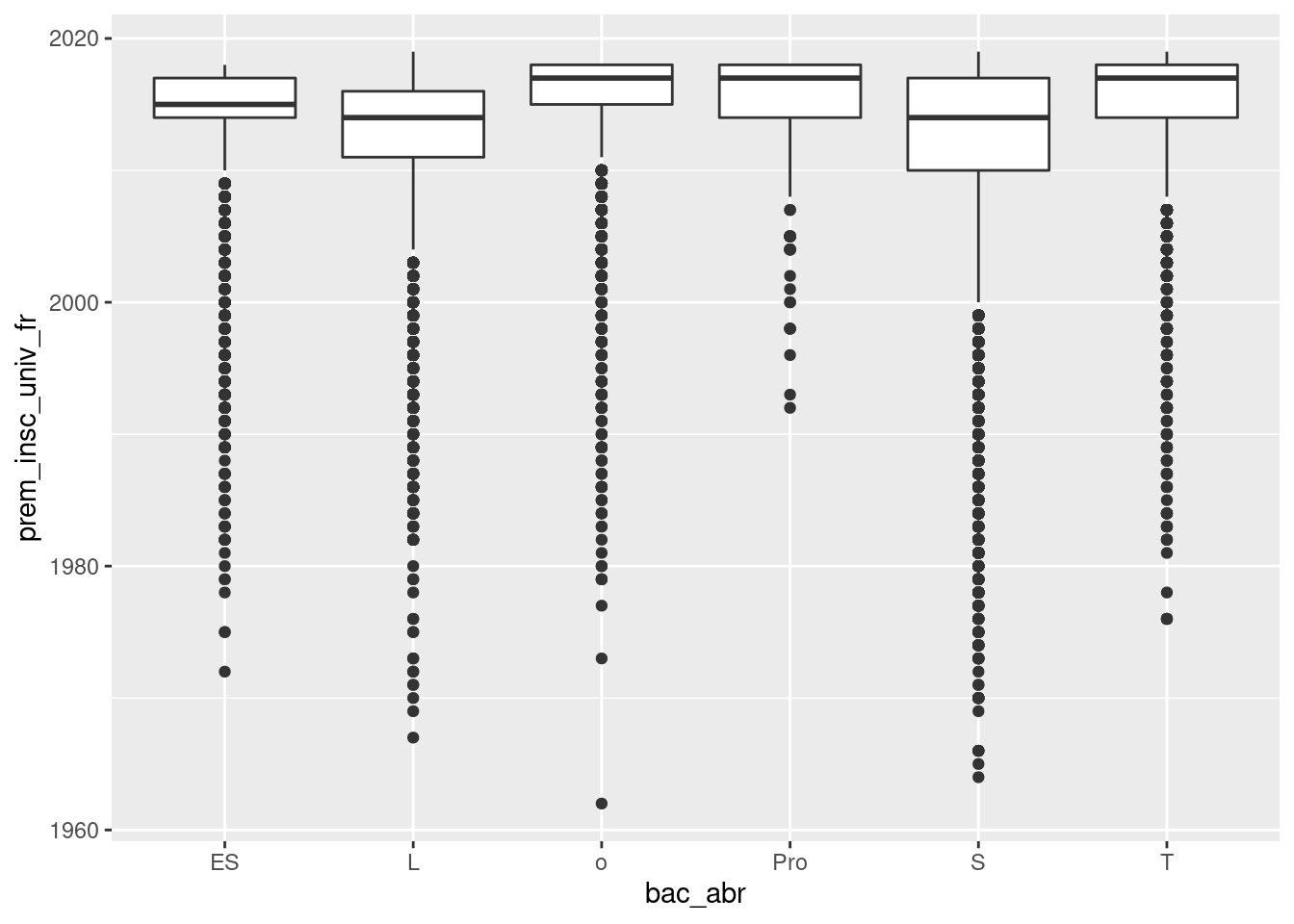

2.3.2 Boîtes à moustaches

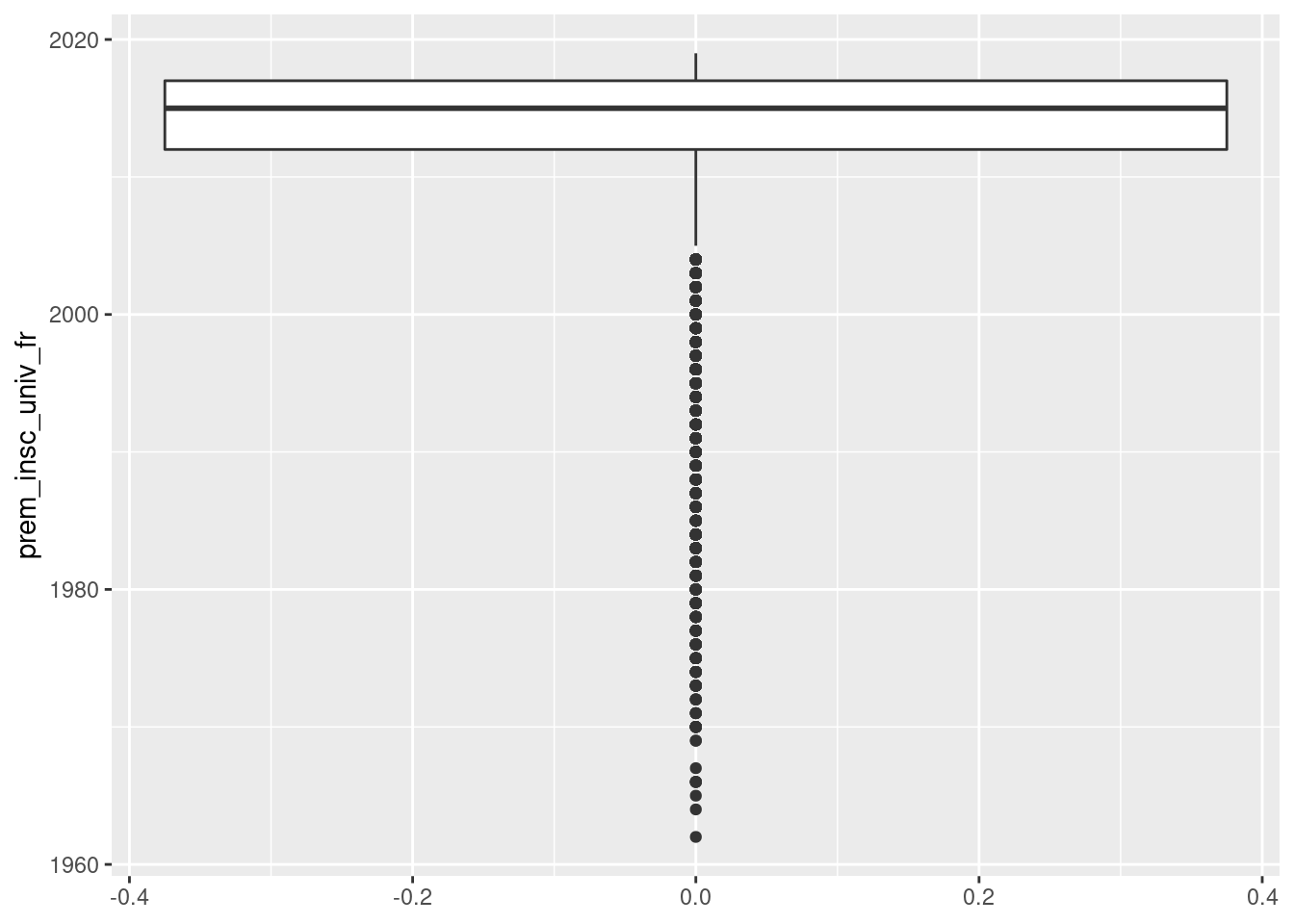

Si l’on n’est pas forcément intéressé par la forme précise de la distribution,

on peut utiliser un des outils de base des statistiques : les boîtes à

moustaches (geom_boxplot()). Pour avoir ce diagramme verticalement, on définit

cette fois la variable Prem_insc_univ_fr comme l’axe des Y :

ggplot(um18, aes(y = prem_insc_univ_fr)) +

geom_boxplot()

Ce graphique n’apporte pas grand chose d’intéressant en soi, mais les boîtes à

moustaches deviennent très intéressantes quand on les croise avec une variable

qualitative à plusieurs modalités, par exemple le type de baccalauréat. Par

commodité, on a créé une variable $bac_abr qui reprend la variable

$bac_regroup de manière abrégée :

ggplot(um18, aes(x = bac_abr, y = prem_insc_univ_fr)) +

geom_boxplot()

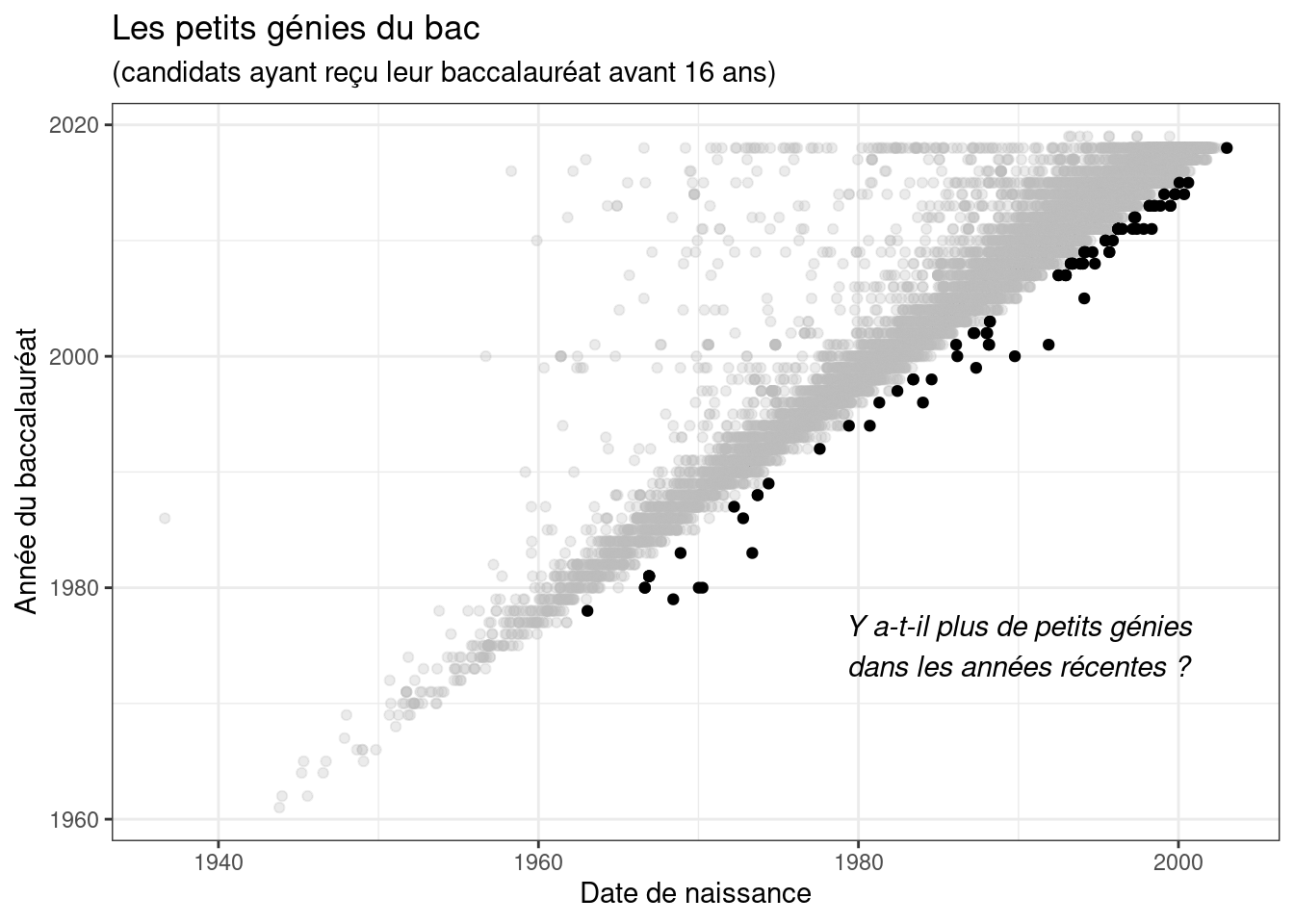

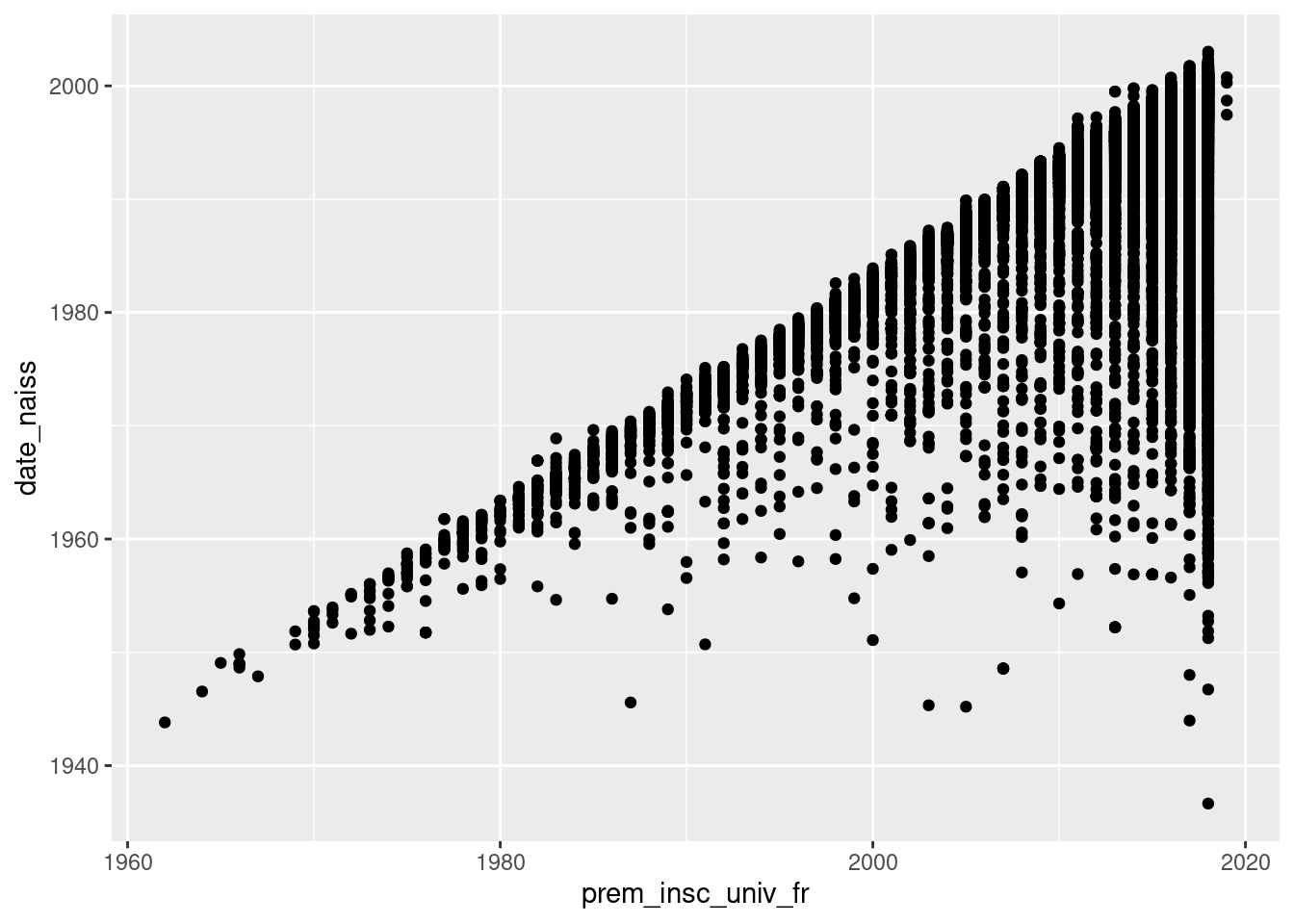

2.3.3 Nuages de points

Le nuage de points est l’outil de base pour visualiser deux variables continues.

Ce type de graphique sera couvert rapidement ici à l’aide de la géométrie

geom_point :

ggplot(um18, aes(x = prem_insc_univ_fr, y = date_naiss)) +

geom_point()

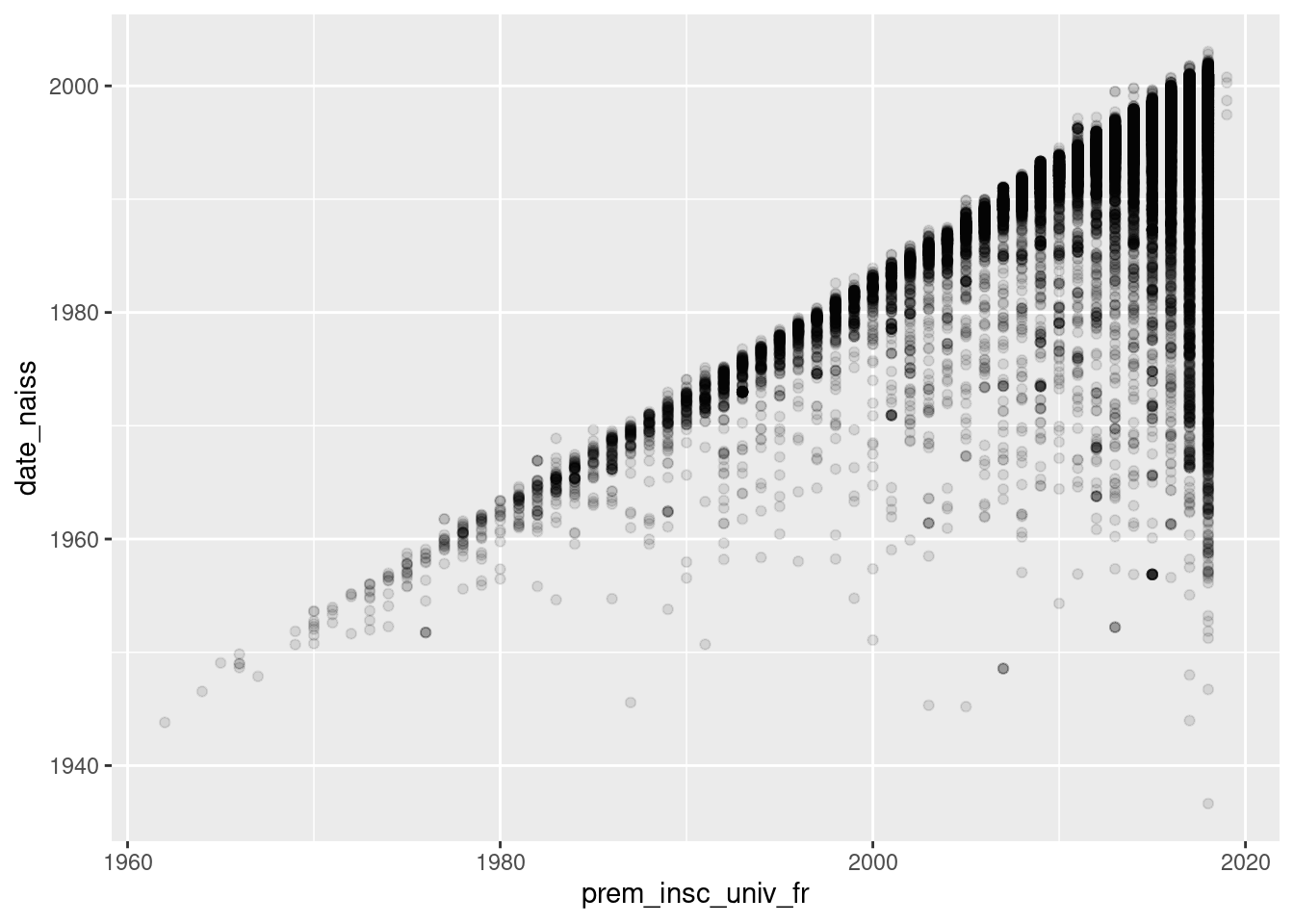

Il sera toutefois l’occasion de présenter la gestion de la transparence par le

package ggplot2, via le paramètre alpha :

ggplot(um18, aes(x = prem_insc_univ_fr, y = date_naiss)) +

geom_point(alpha = 0.1)

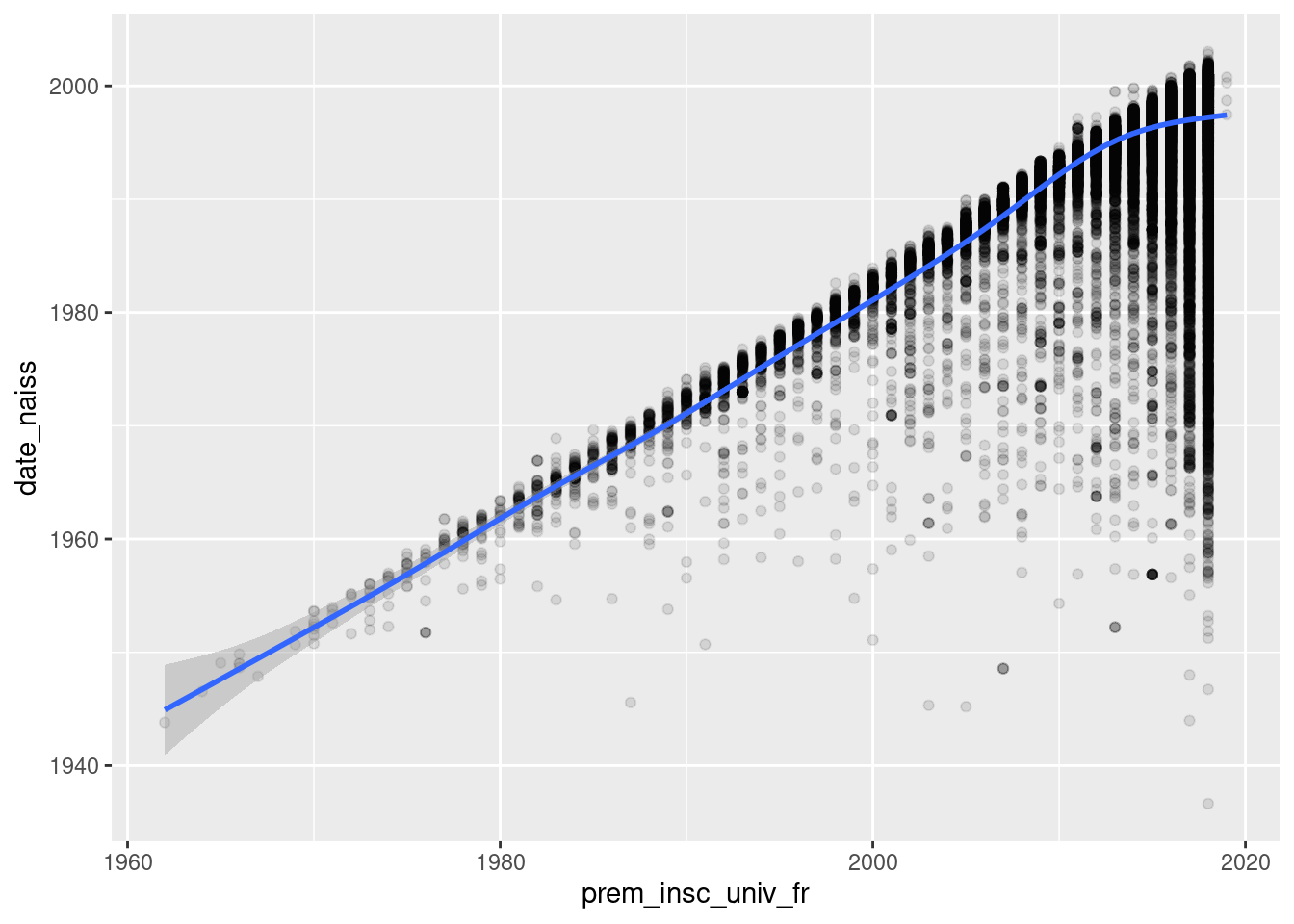

Il semble que l’on ait de plus en plus d’étuidants âgés inscrits à l’université.

On peut ajuster automatiquement un modèle aux données via geom_smooth(). On

utilisera geom_smooth(method = lm) si l’on attend une relation linéaire entre

les deux variables ; par défaut, geom_smooth() lisse les données via un modèle

additif généralisé (GAM) :

ggplot(um18, aes(x = prem_insc_univ_fr, y = date_naiss)) +

geom_point(alpha = 0.1) +

geom_smooth()`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula 'y ~ s(x, bs = "cs")'

À noter : Parmi les géométries les plus courantes non-traitées dans cette formation, il existe également geom_line(), qui est très utile pour visualiser des séries temporelles, pour lesquelles on a des valeurs répétées par individu (au sens statistique) au cours du temps.

2.4 Les échelles

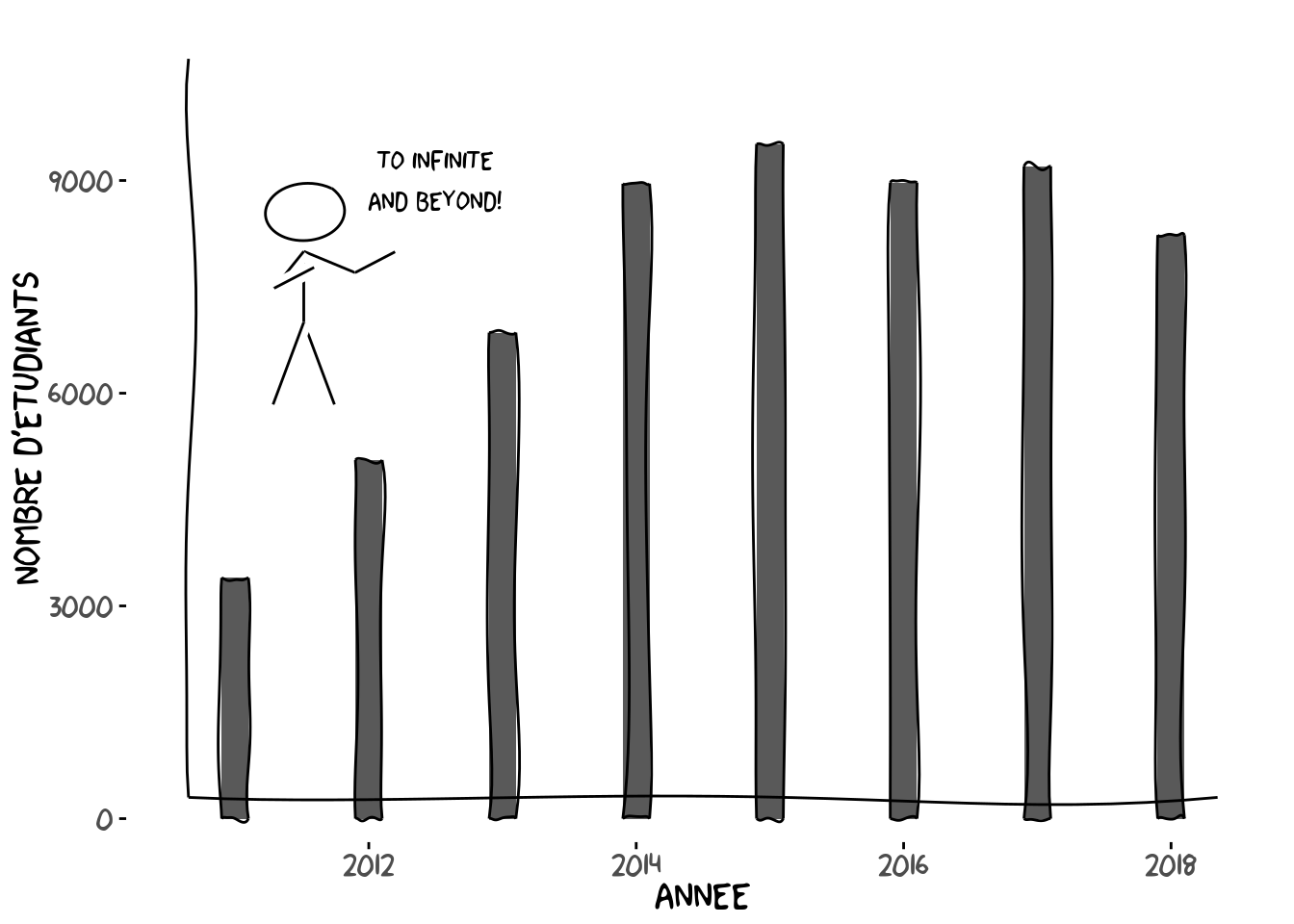

2.4.1 Diagrammes en barres

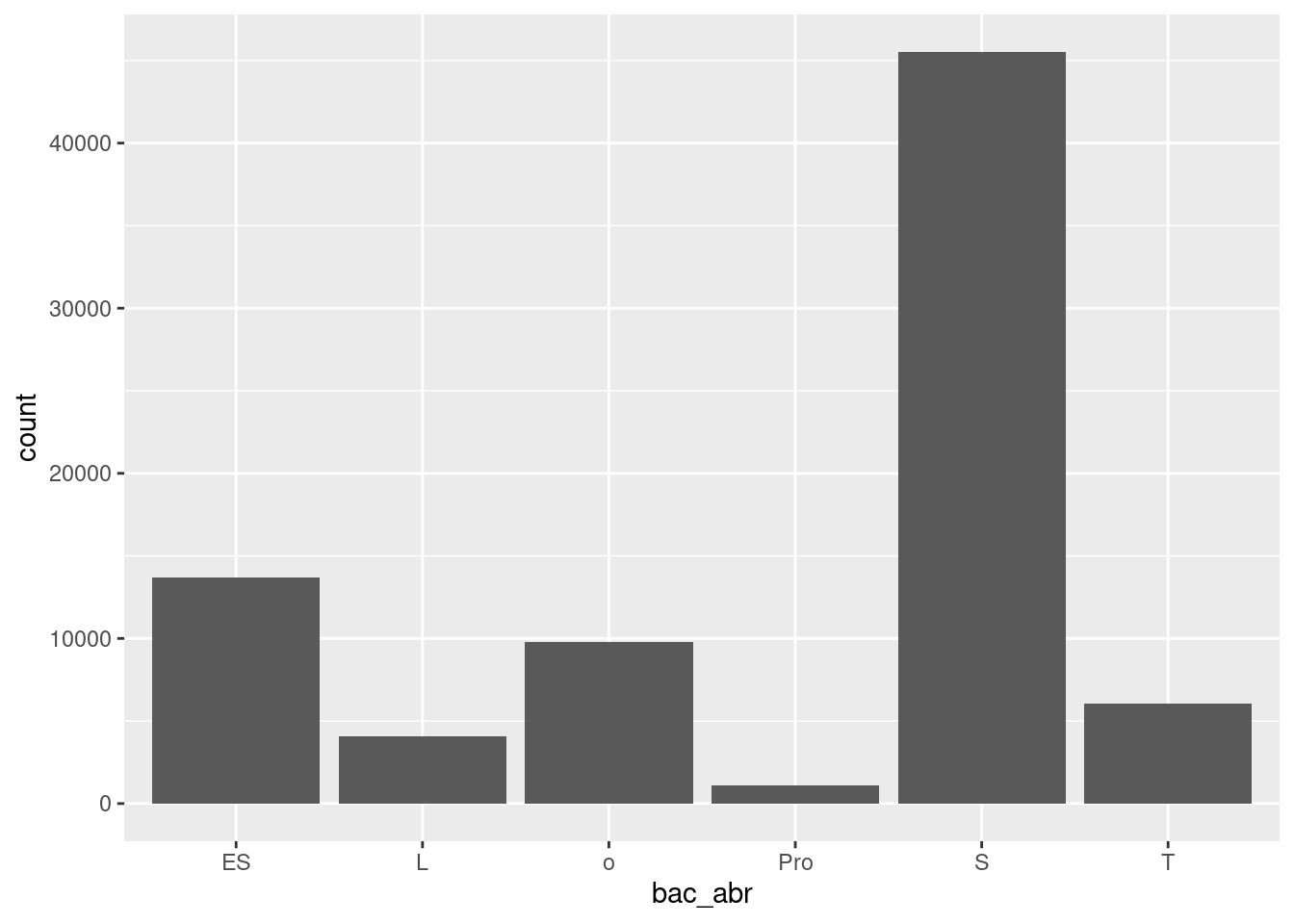

Puisque l’on s’intéresse aux types de bac, on va visualiser simplement le nombre

d’inscrits selon chaque type, en utilisant un diagramme en barres (geom_bar())

:

table(um18$bac_abr)

ES L o Pro S T

13667 4051 9775 1089 45537 6069 ggplot(um18, aes(x = bac_abr)) +

geom_bar()

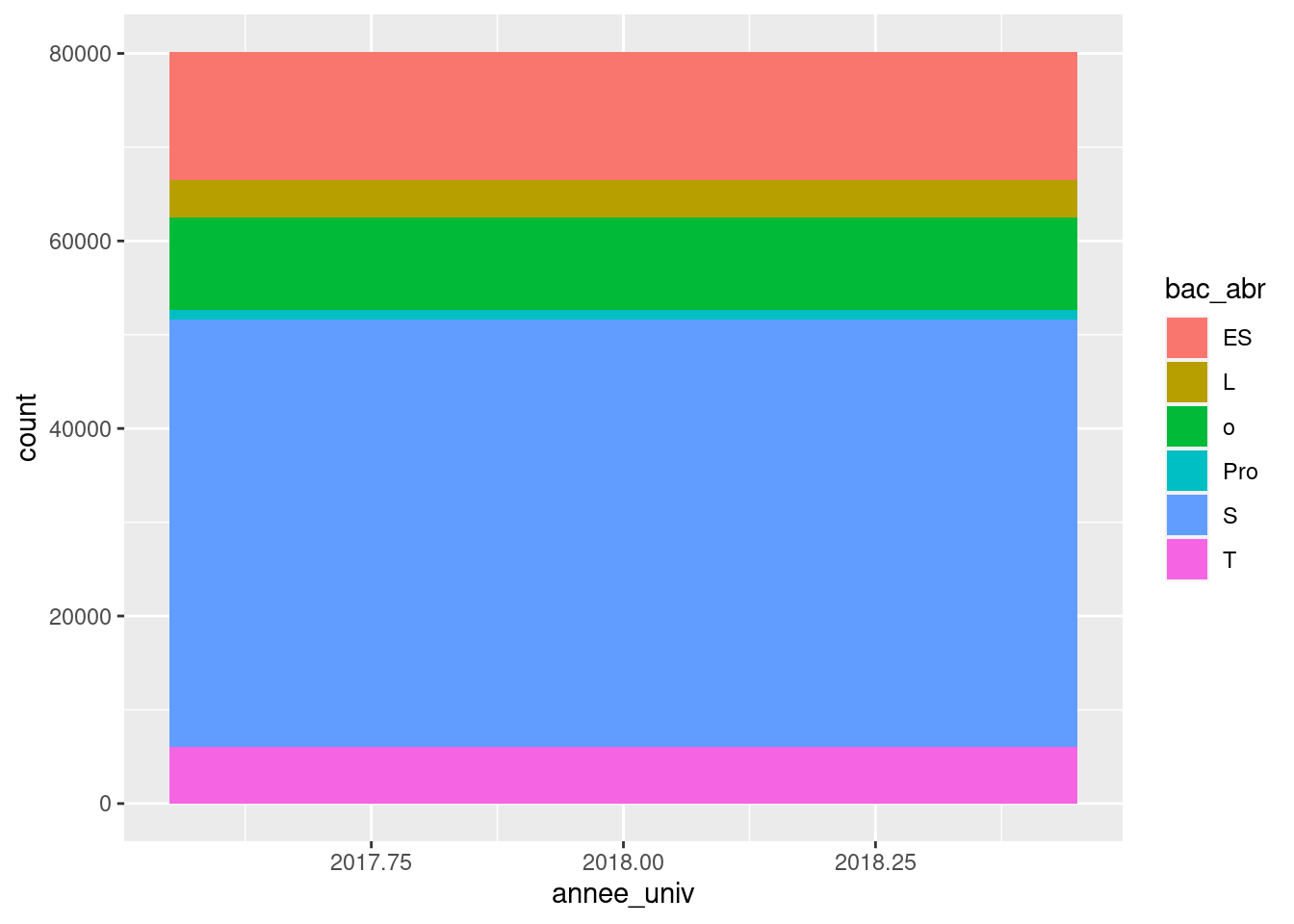

On pourrait vouloir empiler ces barres… ce qui est compliqué ici, vu que cela

nous supprimerait notre seul axe d’information, l’axe des X ! On va ruser un peu

en utilisant comme axe des X une variable qui comporte une modalité unique pour

tous les étudiants : l’année d’inscription en cours (2018 pour tout le monde).

On peut alors utiliser le type de bac comme variable de regroupement via la

couleur de remplissage (paramètre fill) :

ggplot(um18, aes(x = annee_univ, fill = bac_abr)) +

geom_bar()

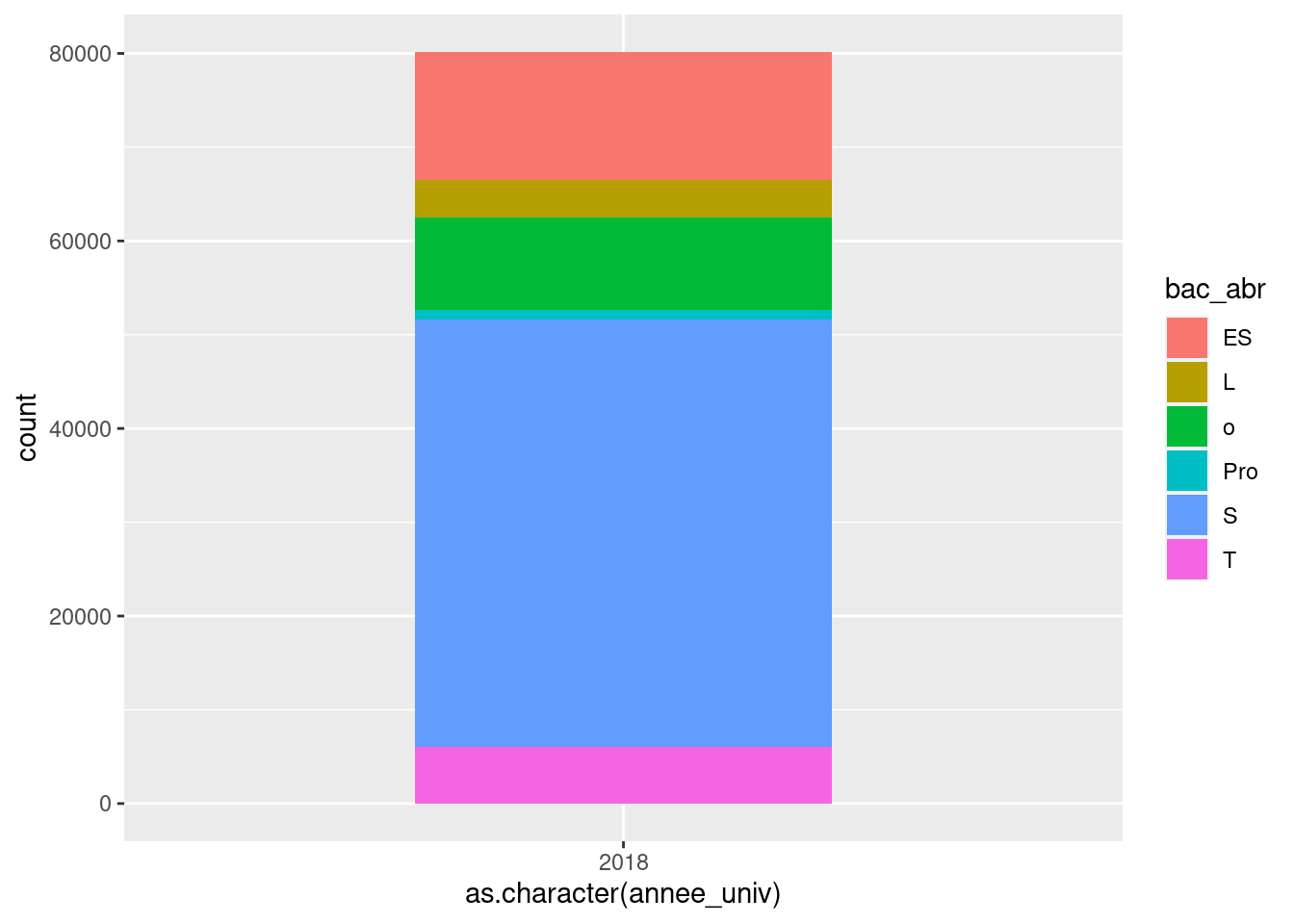

On y est presque, mais l’axe des X considère l’année comme une variable continue, ce qui n’est pas du meilleur effet. On peut tricher en peu en déclarant la variable comme une chaîne de caractères. On en profite également pour réduire la largeur de la colonne :

ggplot(um18, aes(x = as.character(annee_univ), fill = bac_abr)) +

geom_bar(width = .5)

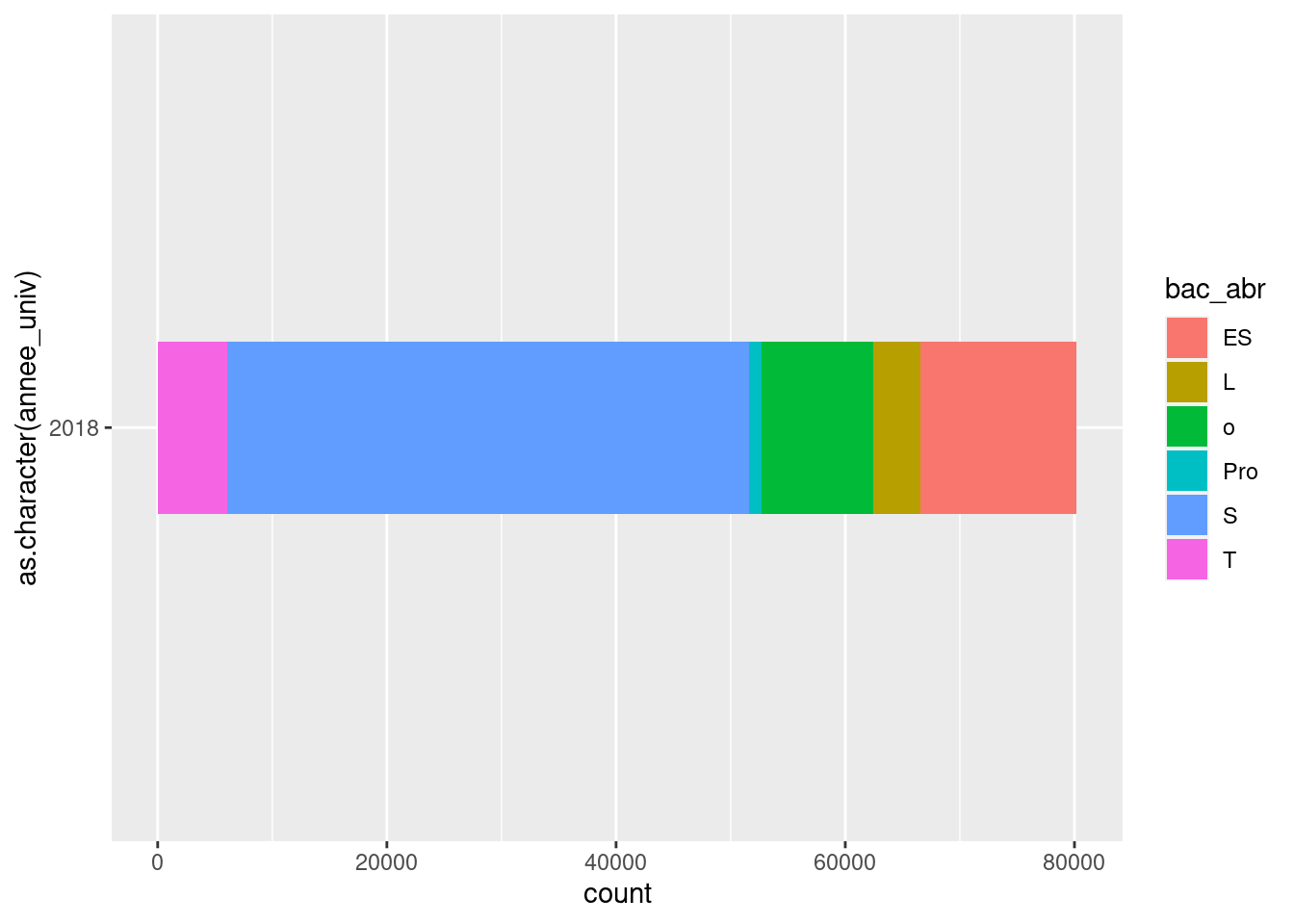

La fonction coord_flip() agit directement sur les axes pour intervertir l’axe

des X et l’axe des Y. Cela nous permet d’avoir un bandeau horizontal selon le

type de bac :

ggplot(um18, aes(x = as.character(annee_univ), fill = bac_abr)) +

geom_bar(width = .25) +

coord_flip()

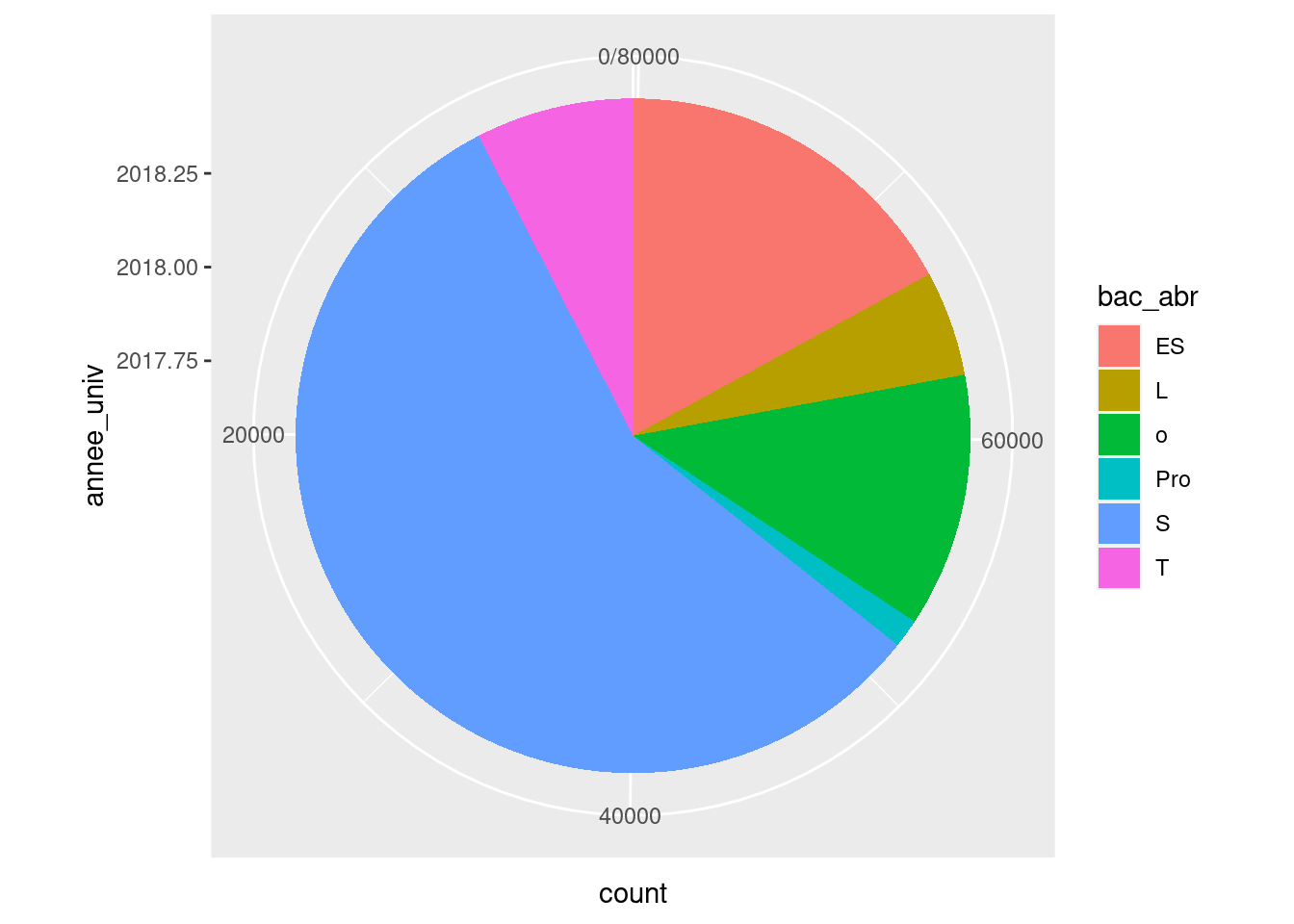

2.4.2 Camemberts et donuts

On peut pousser un peu et étirer le bandeau sur un cercle… afin d’obtenir un

diagramme camembert, qui n’est rien d’autre qu’un diagramme en barre circulaire

! C’est ici qu’intervient la fonction coord_polar(). À noter que l’on n’a ici

plus besoin de déclarer l’année comme chaîne de caractère. Les paramètres

direction change le sens de progression, et permet d’avoir les modalités dans

l’ordre ascendant de la légende :

ggplot(um18, aes(annee_univ, fill = bac_abr)) +

geom_bar() +

coord_polar("y", direction = -1)

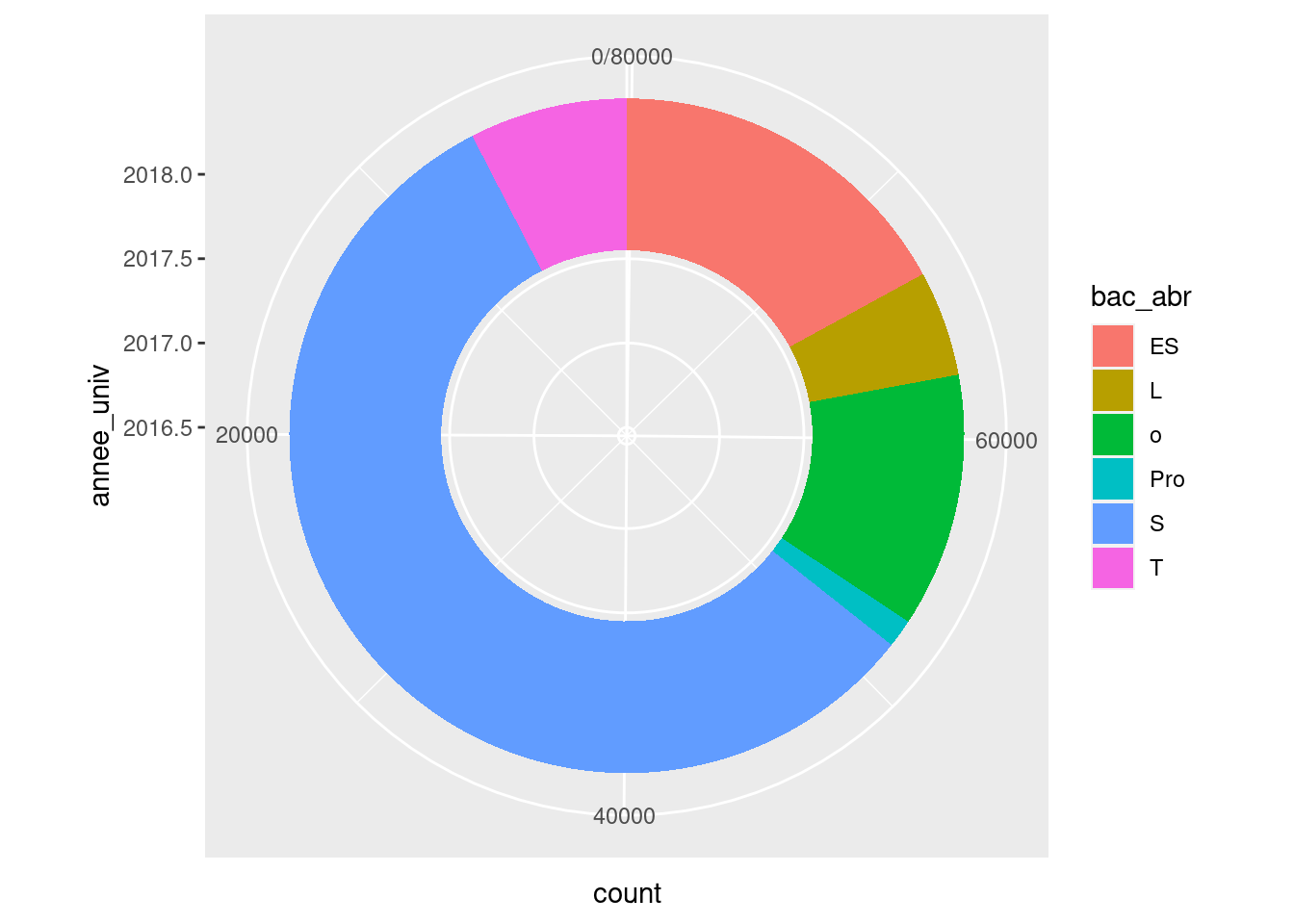

Pour les gourmands qui préfèrent le sucré, ou bien pour diminuer l’impact de la surface du camembert, on pourra opter pour un diagramme donut, qui est simplement un camembert avec un trou. On joue ici sur l’échelle de l’axe des x (l’année universitaire !) :

ggplot(um18, aes(annee_univ, fill = bac_abr)) +

geom_bar() +

coord_polar("y", direction = -1) +

xlim(2016.45, 2018.45)

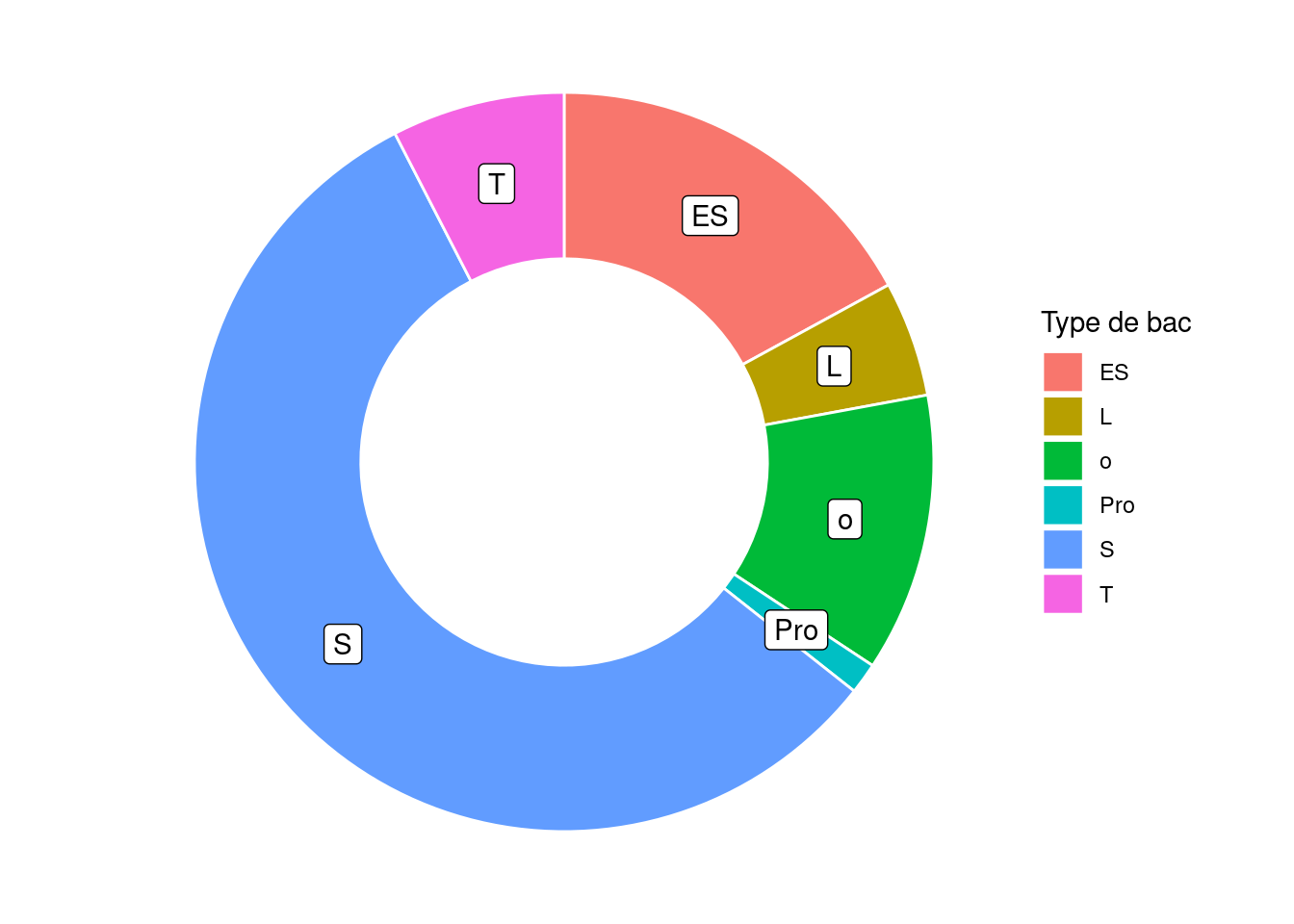

J’introduis ici un exemple complet avec les premiers éléments de style pour

obtenir un résultat plutôt convenable. Après avoir préparé les étiquettes pour

chaque type de bac, on peut supprimer tous les axes et grilles (qui sont

désormais inutiles) avec un thème vide (theme_void()), et on change le nom de

la légende avec labs :

labs <- as.data.frame(rev(table(um18$bac_abr)))

mid <- c(0, cumsum(labs$Freq))

labs$y <- mid[-length(mid)] + diff(mid) / 2

ggplot(um18, aes(annee_univ, fill = bac_abr)) +

geom_bar(color = "white") +

geom_label(data = labs, aes(x = 2018, y = y, label = Var1), inherit.aes = FALSE) +

coord_polar("y", direction = -1) +

xlim(2016.45, 2018.45) +

theme_void() +

labs(fill = "Type de bac")

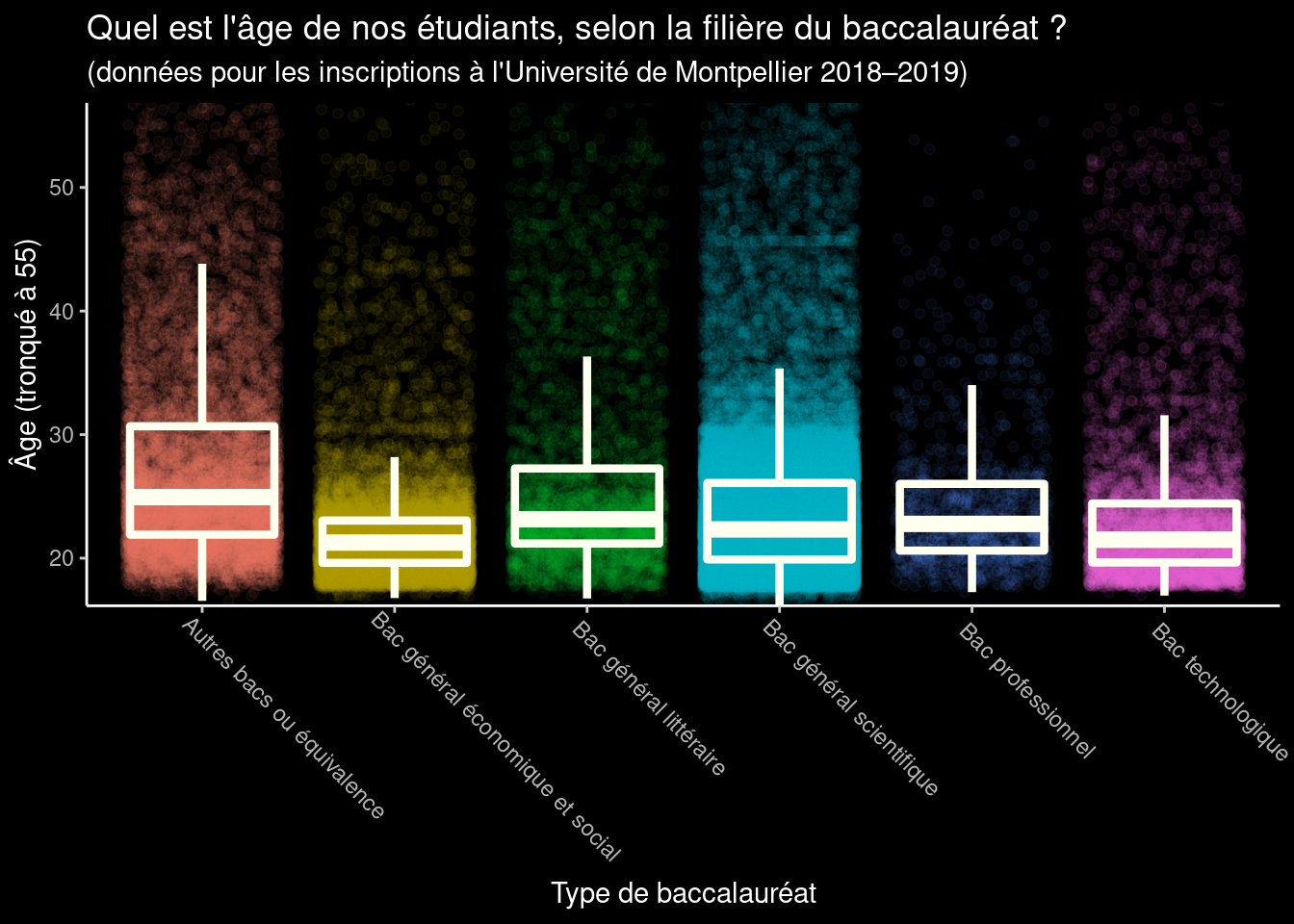

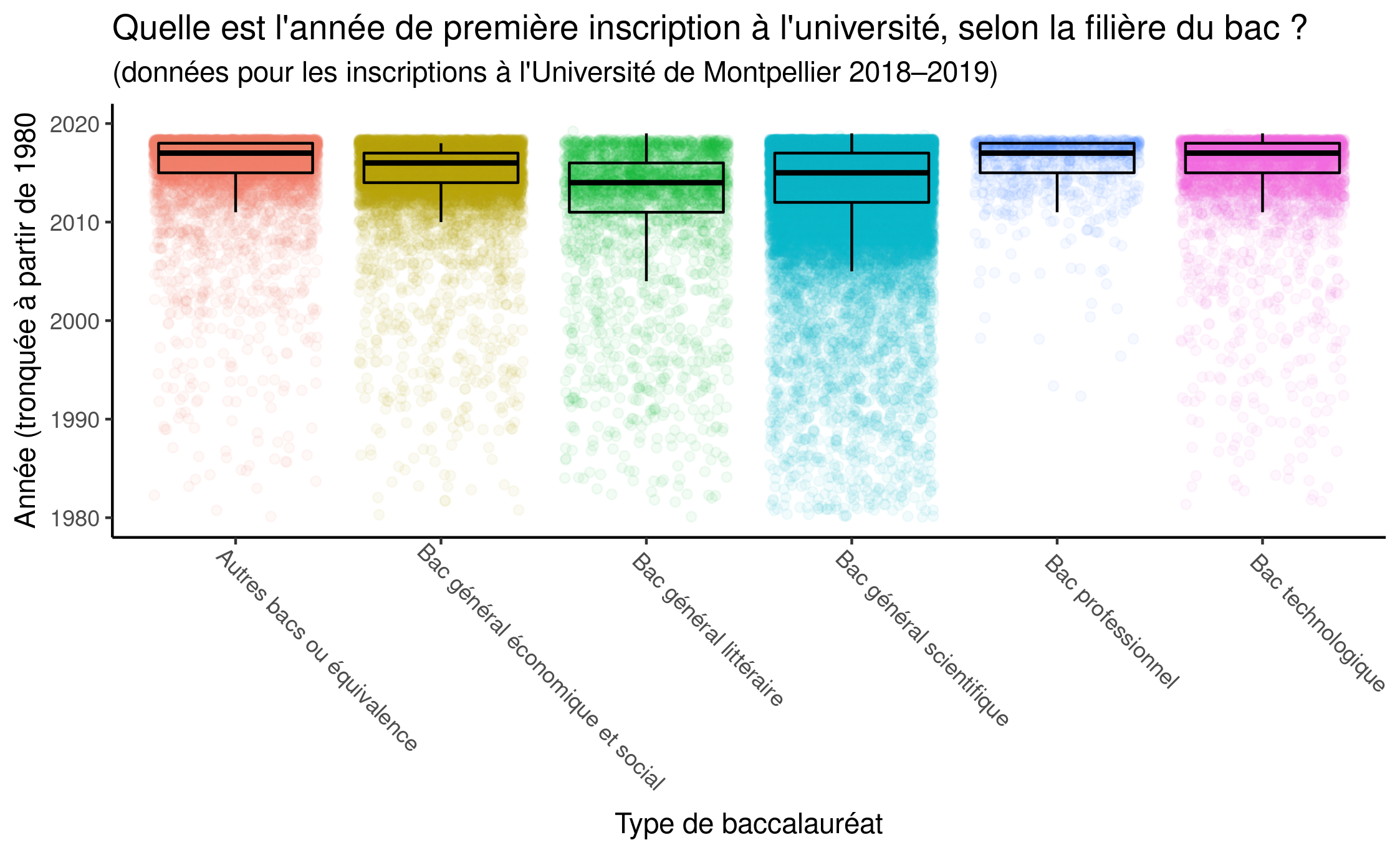

Exercice 1 : Dans cet exercice, on va essayer de se rapprocher au plus près des boîtes à moustache présentées ci-dessous.

Pour cela, on modifiera les éléments suivants :

-

Données et géométries :

-

On définira un axe de couleurs (

color) selon le type de bac ; -

La géométrie

geom_jitter()permet d’afficher des points en les déplaçant légèrement de manière aléatoire ; -

Les boîtes à moustaches seront transparentes (

alpha) et forcées de couleur noire (color) ;

-

On définira un axe de couleurs (

-

Échelles :

-

Les limites de l’axe des Y seront contraintes entre 1980 et 2000 (

ylim()) ;

-

Les limites de l’axe des Y seront contraintes entre 1980 et 2000 (

-

Décoration :

-

On pourra utiliser le

theme_classic()qui propose une présentation légère ; -

On ajustera tous les titres d’axes et de graphique (

labs()) ; - Pour finir, on pourra enlever la légende et réorienter les modalités sur l’axe des X de 45° vers la droite.

-

On pourra utiliser le

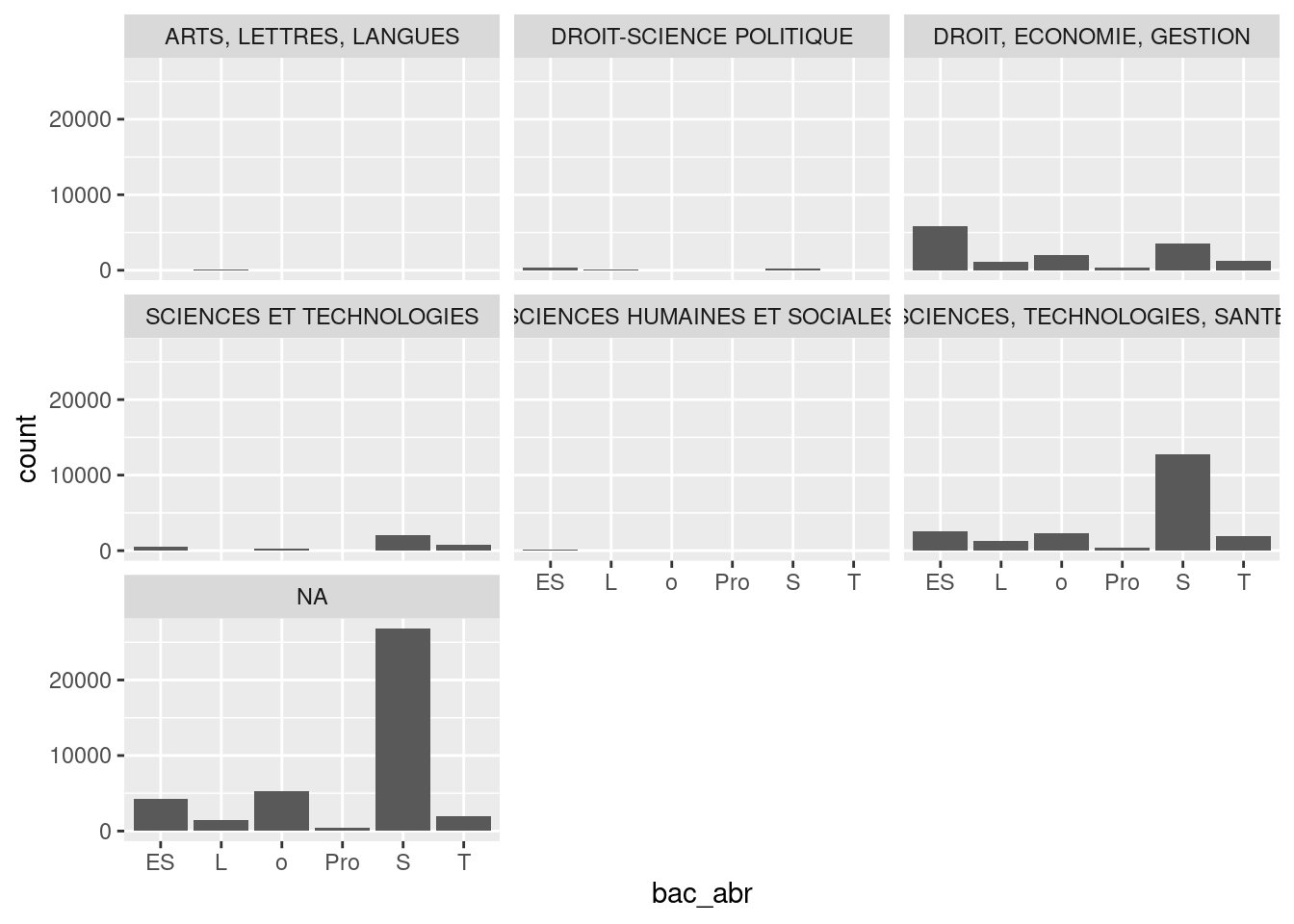

2.4.3 Facettage

Le facettage (faceting) consiste à créer une série de graphiques conditionnels

sur une variable qualitative, ceux-ci étant distribués sur un ruban en deux

dimensions. Le mieux étant de le montrer par l’exemple, plutôt que de regarder

simplement la fréquence des types de bac parmi les inscrits, il serait plus

pertinent de le découper par domaine disciplinaire à l’université. On utilise

pour cela facet_wrap() :

ggplot(um18, aes(bac_abr)) +

geom_bar() +

facet_wrap(vars(domaine_disciplinaire))

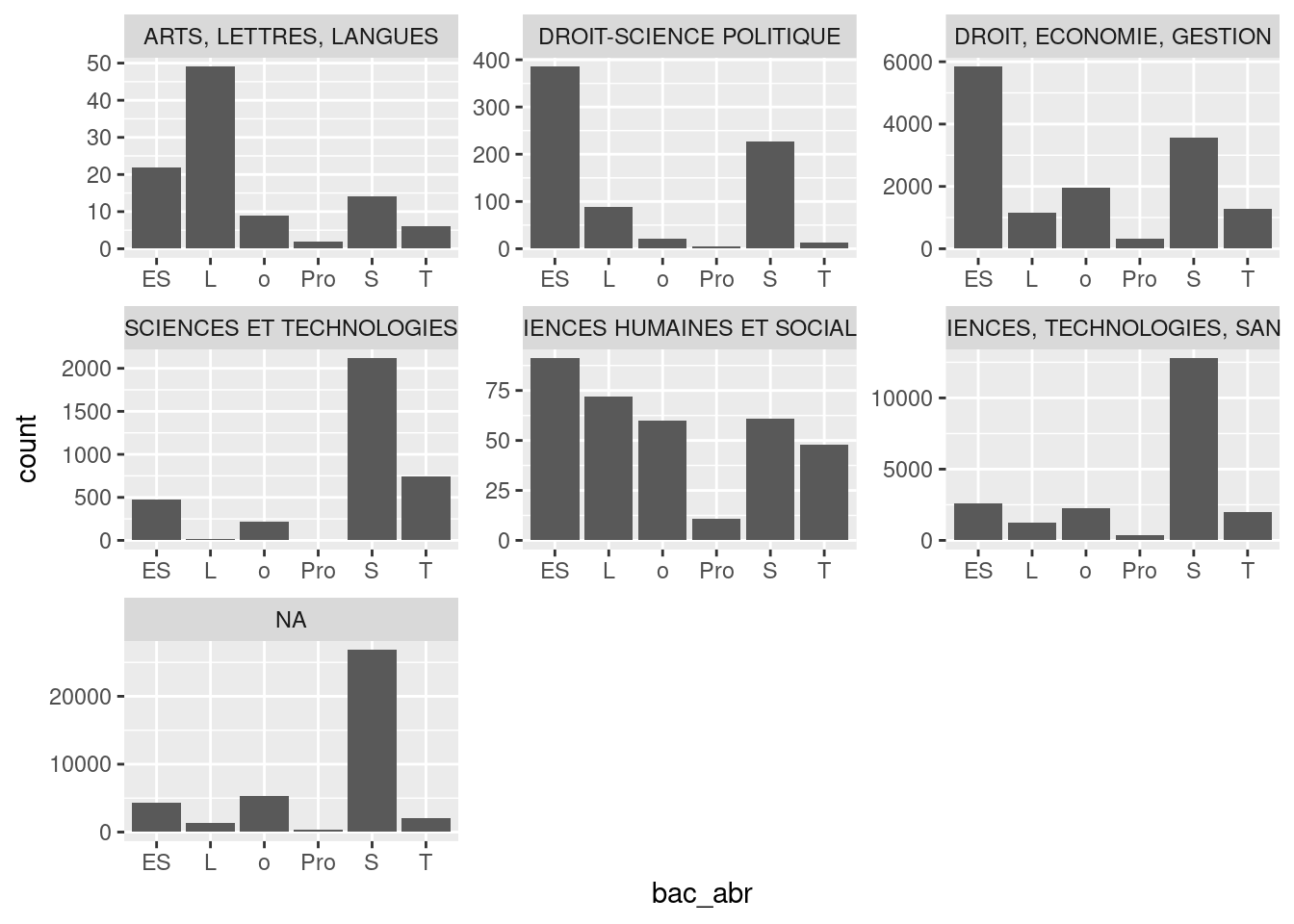

On peut déjà bien voir quelques différences selon les domaines disciplinaires, mais celles-ci sont en grande partie masquées par l’échelle des Y commune à tous les panneaux, et qui écrasent ainsi les domaines à petits effectifs. On peut corriger le problème en utilisant une échelle libre pour chaque panneau :

ggplot(um18, aes(bac_abr)) +

geom_bar() +

facet_wrap(vars(domaine_disciplinaire), scales = "free")

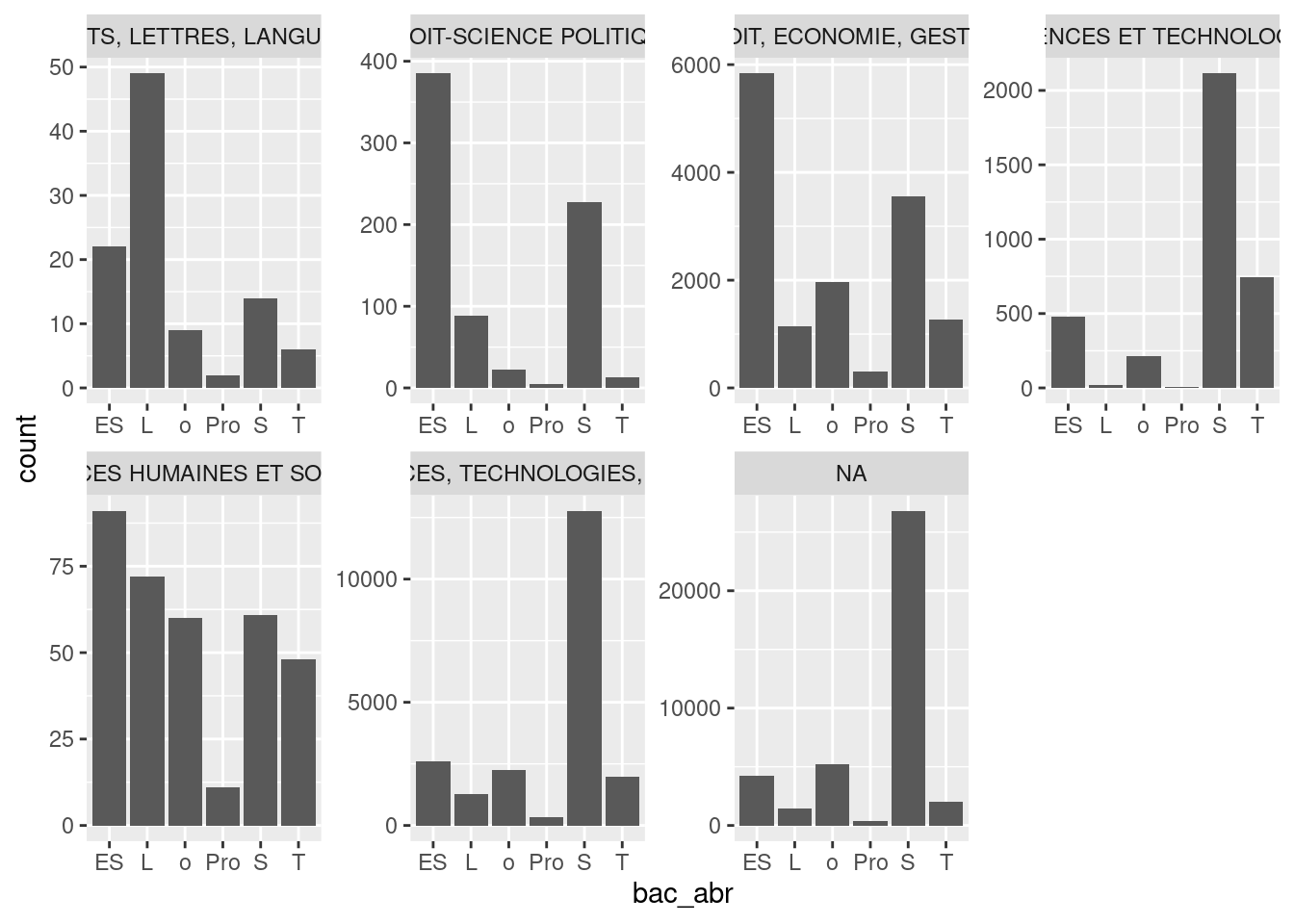

Cette fois, l’origine des étudiants à l’université par domaine disciplinaire est bien plus visible. Le facettage est assez souple et l’on peut par exemple contraindre le nombre de lignes ou de colonnes du ruban :

ggplot(um18, aes(bac_abr)) +

geom_bar() +

facet_wrap(vars(domaine_disciplinaire), scales = "free", nrow = 2)

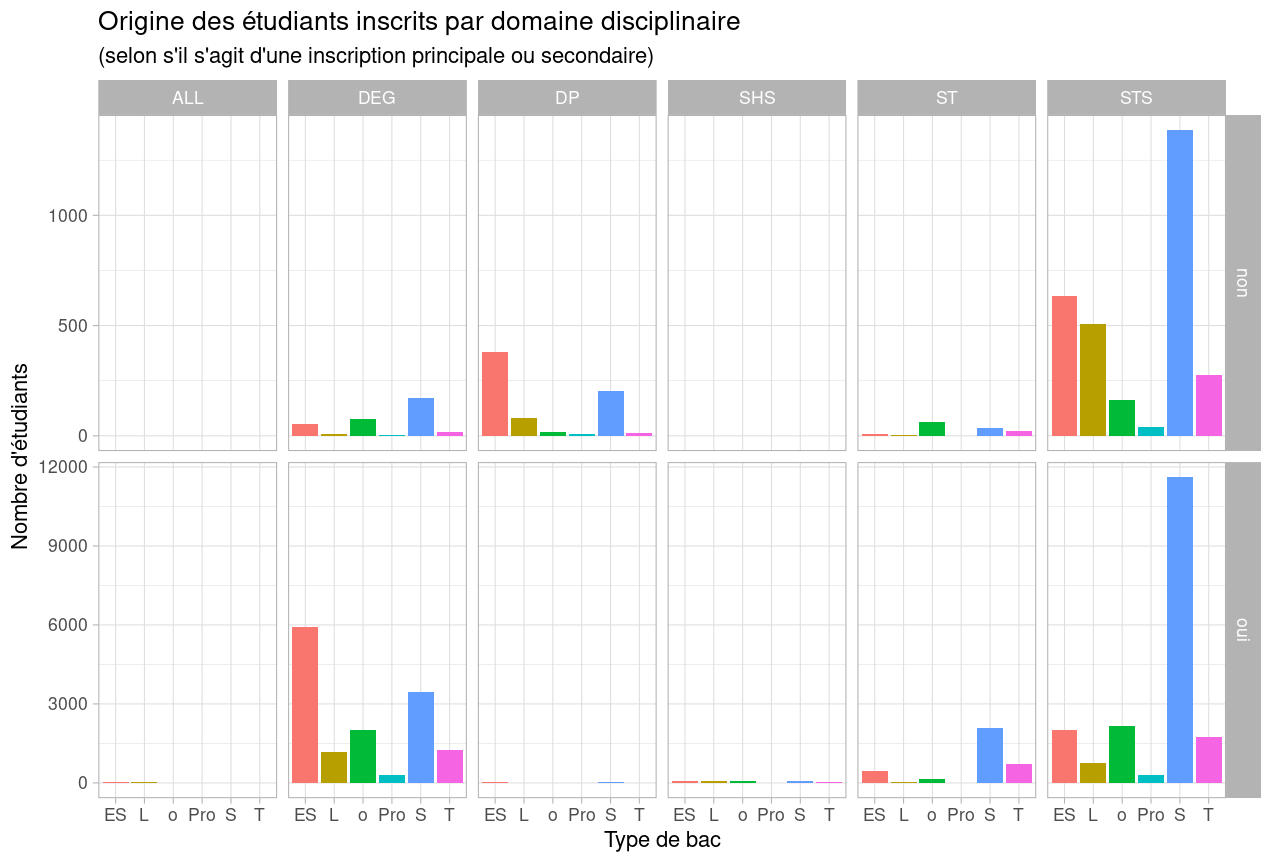

Exercice 2 : Dans cet exercice, on va essayer de se rapprocher au plus près du graphique à multiples panneaux ci-dessous :

Pour cela, on modifiera les éléments suivants :

-

Données et géométries :

-

On exclura les données manquantes pour le domaine disciplinaire (

is.na()) ; -

On définira un axe de couleurs (

fill) selon le type de bac ;

-

On exclura les données manquantes pour le domaine disciplinaire (

-

Facettage :

-

Pour croiser deux variables, il est plus efficace d’utiliser

facet_grid();

-

Pour croiser deux variables, il est plus efficace d’utiliser

-

Décoration :

-

On pourra utiliser le

theme_light()qui permet de bien comparer les panneaux ; -

On ajustera tous les titres d’axes et de graphique (

labs()) ; - Pour finir, on pourra enlever la légende.

-

On pourra utiliser le

2.5 Sauvegarder / exporter ses graphiques

ggplot2 inclue un mécanisme de sauvegarde des graphiques très simple

d’utilisation et pourtant très puissant. Il permet d’exporter les sorties

graphiques dans à peu près n’importe quel format exploitable en dehors de R, par

exemple les formats PNG pour des images bitmaps (préférable au JPEG, disponible

également), PDF pour une image vectorielle de qualité parfaite, ou encore SVG

pour pouvoir l’éditer ultérieurement dans un logiciel comme Inkscape par

exemple. Chaque format a ses propres avantages et inconvénients, mais surtout

une utilisation bien définie.

Dans son utilisation la plus simple, la fonction ggsave() ne nécessite rien de

particulier et enregistre la dernière sortie graphique en PNG dans un nom de

fichier standardisé. Il est toutefois recommandé de spécifier au minimum le nom

du fichier de sortie (dont l’extension de fichier définit le format) :

ggsave("mon-super-graphique.pdf")On peut également modifier le dossier dans lequel le graphique est exporté, les

dimensions appliquées à la sortie (width et height, par défaut en pouces),

ou encore l’échelle de redimensionnement et la résolution du graphique (scale

et dpi).

Exercice 3 : Votre mission, si vous l’acceptez, enregistrer le dernier graphique en PNG dans le dossier images/, avec une résolution de 150 DPI et un facteur d’échelle de 2. Que constatez-vous ? Vous avez 5 minutes.