5 Créer des rapports dynamiques

“You say yourself it wasn’t reproducible. So it could have been anything that “crashed” your R, cosmic radiation, a bolt of lightning reversing a bit in your computer memory, …" — M. Maechler

Nous allons cette fois suivre directement ce module à partir du site de la formation. Vous allez faire une série de copier-collers pour préparer les rapports dynamiques. Ceux-ci sont formatés pour être utilisables à partir de la page web (et pas à partir du fichier source) en les sélectionnant à la souris, puis en les copiant dans vos rapports.

5.1 Vue d’ensemble

R n’est en fin de compte qu’un moteur de statistiques… Mais sa flexibilité est sans pareille, et permet des usages du moteur tout à fait inédits. Un des usages est de pouvoir générer des documents à partir de fichiers sources contenant du code R, exécuté au cours de la génération. Cet usage permet une reproductibilité totale du produit final — comme le dit si bien Lawrence Lessig : “Code is law.”

À la base de cette approche se trouve le langage Markdown, et son extension pour

R appelée tout simplement R Markdown. Le langage

Markdown est un langage de

balisage léger avec une syntaxe certe limitée, mais créée dans le but d’être

facile à utiliser. Le langage markdown est ultra simplifié, on ne peut pas tout

faire avec, mais il suffit dans la très grande majorité des cas : on peut

notamment mettre en forme (italique, gras, barré), ajouter des

sections, des listes (ordonnées ou non), des tableaux et des figures, etc. Avec

R Markdown, nous pouvons y intégrer des bouts

de code R, dont l’exécution fournira tout le matériel nécessaire à nos

documents.

C’est ce que nous allons voir dans ce module à l’aide du package rmarkdown,

afin de produire d’une part des documents imprimables statiques (au format PDF),

et d’autre part des documents web interactifs (au format HTML). Au fait, ne vous

laissez pas impressionner, vous utilisez des fichiers R Markdown depuis le début

de cette formation (fichiers .Rmd) ! En fait, le site web de la formation est

lui-même entièrement généré avec des fichiers RMarkdown.

Encore une fiche de synthèse indispensable, mais toutefois assez complexe, pour le package rmarkdown (elle présente entre autres la syntaxe markdown). Elle est disponible en cliquant sur la vignette ci-dessous (en anglais) :

Deux autres ressources notables sont à signaler, sous la forme de livres web (en anglais) :

Pour avoir un guide en français, on pourra se référer à ce tutorial.

5.2 Documents imprimables statiques : PDF

5.2.1 Premiers pas

Pour cette première étape, nous allons créer ittérativement un document PDF très

simple d’une page, en s’appuyant sur le jeu de données des iris disponible

sous R. Pour démarrer, il faut créer un nouveau document R Markdown à l’aide du

bouton + au tout début de la barre d’outils, puis sélectionner R Markdown.

Dans cette section, on remplira le titre du document (« Mon premier rapport PDF

»), l’auteur du document (vous-même), puis on choisira un format de sortie PDF

(Default Output Format: PDF).

RStudio nous mache un peu le travail en nous présentant un document R Markdown

minimal déjà tout prêt. On pourra tout de suite enregistrer ce nouveau document

dans rapport-pdf.Rmd. Avant de tout effacer pour y placer nos propres

informations et données, on peut prendre le temps d’y regarder d’un peu plus

près.

On peut y voir du texte, légèrement formaté, et des bouts de code R placés dans

des blocs de code ouverts et fermés par ``` : ce sont les bloc

(chunks). On y trouve à l’intérieur du code R tout à fait valide, celui-ci

sera entièrement exécuté pour générer le document. Voyons donc comment ce

faire : Il suffit d’appuyer sur le bouton Knit en-dessous de la barre des

onglets. Et voilà ! Un fichier PDF tout frais sorti de l’imprimerie.

La génération de documents PDF nécessite un environnement () fonctionnel. Si vous avez installé TinyTeX, vous pouvez vérifier l’installation avec la commande suivante (sous R), qui devrait retourner TRUE :

tinytex::is_tinytex()

Si malgré cela, vous avez toujours des problèmes (par exemple, l’erreur Error: pandoc document conversion failed with error 1, vous êtes peut-être sur une infrastructure réseau qui crée des soucis.)

XXX

5.2.2 Code R et sorties R

Maintenant que l’on sait générer un PDF, on va essayer de faire le notre, en

nettoyant un peu le document final. Première étape, on efface tout à partir de

la section ## R Markdown (y compris le titre de section), et on rajoute ceci :

## La taille des sépales d'iris

Ceci est document *R Markdown*. Il utilise donc la **syntaxe Markdown**, ce qui

permet quelques effets de style. On peut insérer du code R, qui sera exécuté au

moment de générer le rapport :

```{r iris-sepales}

library("dplyr")

iris %>%

group_by(Species) %>%

summarise(n = n(),

Sepal.Length.mean = mean(Sepal.Length),

Sepal.Length.sd = sd(Sepal.Length),

Sepal.Length.max = max(Sepal.Length),

) -> info

knitr::kable(info,

col.names = c("Espèce", "Effectif", "Moyenne", "Écart-type", "Maximum"),

align = "lcrrr",

digits = 3,

caption = "Résumé statistique des longueurs de sépales d'iris.")

```On obtient un PDF avec un joli tableau, mais couvrez donc ce code R, que je ne

saurais voir ! Rien de plus simple. On peut le faire individuellement, par

bloc, ou bien globalement, avec l’option echo = FALSE. Ici, on le fera de

manière globale dans la fonction knitr::opts_chunk$set du premier bloc. On en

profite pour ajouter message = FALSE pour enlever également les messages de R,

notamment au chargement des packages. On sauvegarde et on génère le PDF à

nouveau.

Le package knitr, qui s’occupe de l’exécution du code R en sous-main, permet

de formater joliment les résultats tabulaires de R avec la fonction

kable(). Parmi les options, on trouve :

col.namespour renommer les noms de colonnes ;alignpour ajuster l’alignement au sein de chaque colonne,lpour un alignement à gauche (left),rà droite (right) etcpour centrer (center) ;digitspour spécifier le nombre maximal de chiffres après la virgule ;captionpour donner un titre au tableau (et le numéroter).

On commence à y voir plus clair. Notez que l’on peut aussi ajouter des sorties R

au sein du text à l’aide de fragments de code de la forme

`r <du code>`. Ajoutons ceci à la fin du document :

On peut faire des maths et ajouter des fragments de code R : $\sqrt{2} \simeq

`r round(sqrt(2), 4)`$.On enregistre et génère le document à nouveau. On vient de voir que l’on peut

même faire des maths avec de jolies équations et autres symboles mathématiques !

Tout ce qui se trouve entre deux signes dollar est interprété selon la syntaxe

mathématique de \(\LaTeX\), comme par exemple ici la racine de 2 grâce à

$\sqrt{2}$.

5.2.3 Et des graphiques ggplot2 ?

Bien sûr ! Les graphiques de base ne sont évidemment pas les seuls à pouvoir être intégrés, et la marche-à-suivre est exactement la même. On rajoute maintenant ceci à la fin du document :

## Oui mais les pétales ?

On peut évidemment ajouter des graphiques, par exemple des sorties `ggplot2` :

```{r iris-ggplot, out.width = "70%", fig.align = "center", fig.cap = "Longueur des pétales en fonction de la longueur des sépales."}

library("ggplot2")

ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Petal.Length, color = Species)) +

geom_point() +

theme_classic()

```On sauvegarde, puis on génère le PDF. Et voilà, tout y est ! Parmi les options du bloc, on en retrouve plusieurs liées aux graphiques :

out.widthdéfinit la largeur du graphique (en fonction de la largeur disponible dans la page ou bien selon une unité de mesure telle que le cm) ;fig.alignpermet de centrer le graphique (aligné à gauche par défaut) ;fig.cap, à l’instar decaptionpour les tableaux, permet de donner un titre au graphique (et le numéroter).

5.2.4 Pour aller plus loin

Les possibilités du format PDF sont multiples : on peut par exemple avoir une mise en page avancée, inclure une table des matières, travailler sur la base de modèles (templates), etc. En toile de fond, c’est \(\LaTeX\) qui fait le sale boulot : à peu près tout ce qui est possible avec \(\LaTeX\) est accessible d’une manière ou d’une autre via R Markdown au format PDF.

Note : Pour les aventureux, on peut aussi exporter en document Word (word_document dans l’en-tête) ! Ce format n’est pas parfaitement pris en charge, et certaines options et formatages ne seront pas correctement appliqués.

Il existe toutefois un package additionnel, officedown, qui ajoute tout un tas de fonctionnalités pour exporter en document Word, notamment dans la mise-en-forme. Un avant-goût des possibilités est visible sur le site du package.

5.3 Documents web interactifs : HTML

La démarche pour obtenir une page web est fondamentalement la même que ce qu’on

a vu jusqu’ici, mais elle permet en revanche de bénéficier des fonctionnalités

web modernes, notamment au niveau de l’interactivité. Pour commencer, on crée un

nouveau document R Markdown que l’on appelera « Document archi-confidentiel »,

avec cette fois un format de sortie en HTML, sauvegardé dans

rapport-html.Rmd. Comme précédemment, RStudio nous prend par la main et nous

propose le même exemple, mais cette fois en HTML. Différence notable :

html_document dans l’en-tête.

Pour voir de quoi il en retourner, on génère la page web, encore avec le bouton

Knit en-dessous de la barre des onglets. Le résultat est une page web propre

avec du code R, et des sorties tabulaires et graphiques. Allons un peu plus

loin.

Note : On peut ensuite publier le fichier HTML résultant sur n’importe quel serveur. Si vous n’avez pas accès à votre propre serveur (ou celui de l’université), vous pouvez utiliser le service RPubs pour publier des rapports HTML. La marche à suivre :

- Une fois le rapport généré, cliquer sur le bouton « Publish » dans la barre d’outils du Viewer ;

-

Accepter l’installation des packages (

packrat,rsconnect) ; - Dans la fenêtre qui s’ouvre (« Publish to »), choisir « RPubs », puis « Publish » ;

- Si besoin, créer un nouveau compte (« Create an account ») ou bien se connecter à un compte existant ;

- Ajouter un titre, une description (optionnel), et spécifier l’URL (optionnel).

Attention ! Toute publication dans RPubs est entièrement publique et accessible par tout le monde ! À utiliser avec précaution.

5.3.1 L’en-tête YAML et les options knitr

Sous ce barbarisme se cache le morceau tout en haut du fichier, entre les tirets

---. Celui-ci permet de définir plusieurs options globales concernant le

document. On va modifier l’output ainsi :

output:

html_document:

toc: true

toc_float: true

code_download: true

self_contained: true

theme: flatlyVoici ces options dans le détail :

toc: truepour rajouter une table des matières (table of contents) ;toc_float: truepour avoir cette table des matières en menu flottant toujours en haut de la page (très pratique, mais ne fonctionne pas dans le Viewer de RStudio) ;code_download: truepour ajouter un bouton permettant de télécharger le fichier R Markdown (à ne pas utiliser si l’on ne veut pas partager son code !) ;self_contained: truepour que le fichier HTML résultant contiennt toute l’information nécessaire (très pratique aussi pour partager ; nous allons faire rapidement appel à de nombreuses libraires qui seraient autrement placées dans des sous-dossiers) ;theme: flatlypour utiliser le thèmeflatly, qui est plutôt réussi. Plusieurs thèmes existent, et tout est évidemment entièrement ajustable si on le souhaite vraiment.

Juste en-dessous de l’en-tête, on trouve le premier bloc qui permet de

spécifier les options de knitr :

```{r setup, include = FALSE}On peut en replacer le contenu avec les options suivantes et regarder le résultat :

knitr::opts_chunk$set(

cache = FALSE, # Gère l'utilisation du cache pour l'exécution du code (TRUE/FALSE)

error = FALSE, # Doit-on arrêter l'exécution dès la première erreur ? (TRUE/FALSE)

echo = FALSE, # Gère l'affichage du code (TRUE/FALSE)

warning = FALSE, # Gère l'affichage des warnings de R (TRUE/FALSE)

message = FALSE # Gère l'affichage des messages de R (TRUE/FALSE)

)La première option en particulier est intéressante, puisqu’elle permet de mettre

les blocs de code R en cache (cache = TRUE), et donc ne pas les réexécuter

s’ils n’ont pas été modifiés. Quand on a des étapes assez lourdes, le gain de

temps est significatif. (à tester à la maison !)

5.3.2 Retour à nos données : des étudiants et des donuts

Comme précédemment, on efface tout à partir de la section ## R Markdown pour

recommencer avec nos propres informations, et on charge le fichier .RData dans

le premier bloc :

## Un donut d'étudiants

```{r load}

load("data/um18.RData")

```En plus de la fonction kable() du package knitr, rmarkdown propose une

deuxième façon de visualiser des données tabulaires, cette fois en permettant

d’afficher le tableau en entier (plus précisément toutes les colonnes et les

1000 premières lignes par défaut), via la fonction paged_table(). On peut

notamment y régler le nombre de lignes à conserver, que je fixe ici à 100 pour

gagner en légèreté :

On travaille sur les données d'inscriptions suivantes :

```{r data}

rmarkdown::paged_table(um18, options = list(max.print = 100))

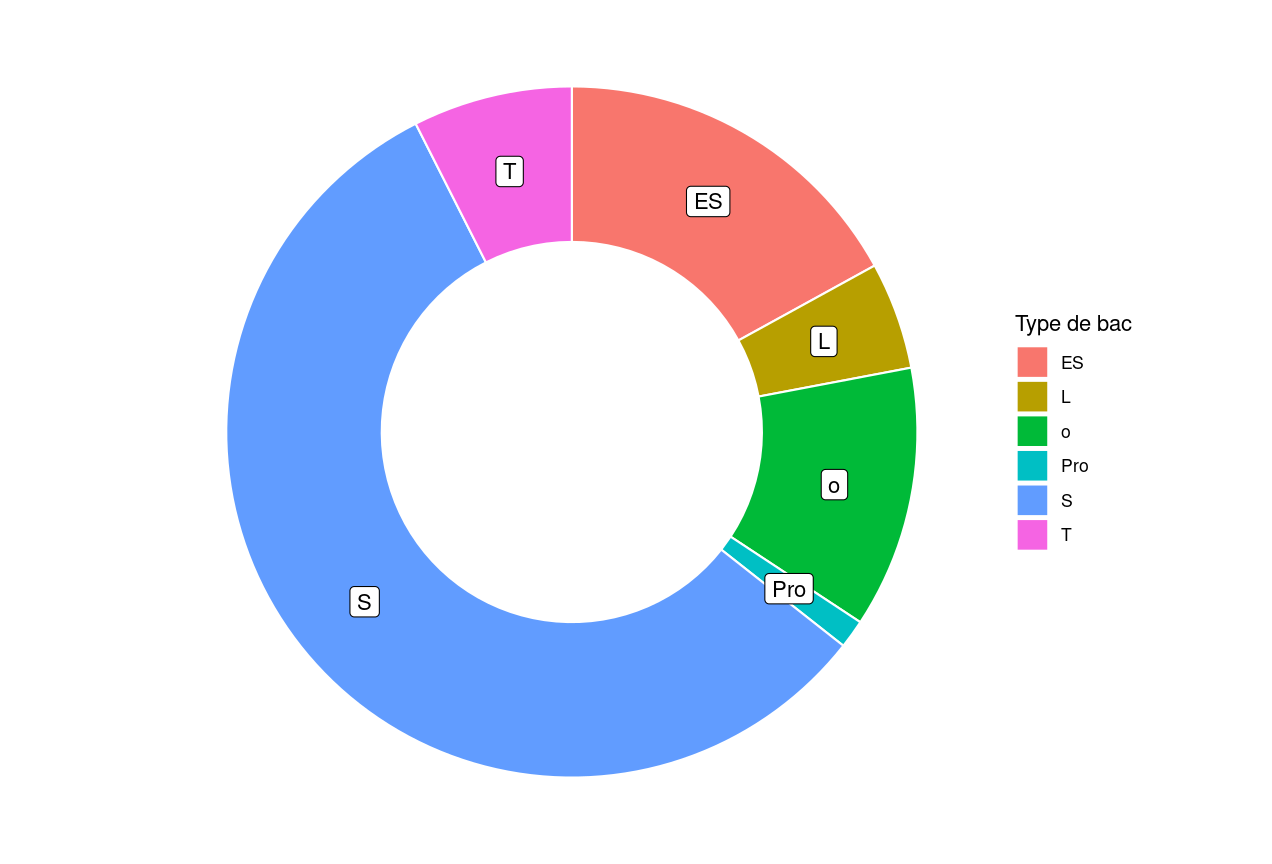

```Exercice 1 : Dans cet exercice, vous avez trois tâches à accomplir :

- Ajouter un peu de texte, avec un minimum de mise-en-forme, expliquant ce que l’on fait ;

- Préparer sous R les effectifs de chaque type de bac, et les inclure dans un joli tableau ;

- Inclure le donut des types de bac, tel que préparé dans le module de dataviz :

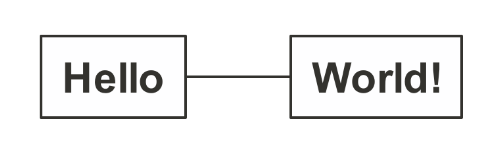

5.3.3 Des diagrammes programmatiques avec nomnoml

La librairie nomnoml (et le package R du même nom) permettent de créer des

diagrammes de manière programmatique. En clair, une fois le package chargé

(library("nomnoml")), on peut créer des diagrammes par le biais de nouveaux

blocs de type "nomnoml" :

```{nomnoml}

[Hello]-[World!]

```Qui produira le diagramme suivant :

Mais pour que ça colle un peu mieux à nos données, nous intégrerons le diagramme suivant (à ajouter à la fin du document R Markdown avant de générer le document web à nouveau) :

## Des effectifs ventilés par domaine et mention

### Un diagramme explicatif

```{r nomnoml}

library("nomnoml")

```

```{nomnoml}

#stroke: blue

#.box: fill=#a8caff dashed visual=ellipse

#.circ: fill=#3b547a stroke=white visual=ellipse

[Effectif]-[<box>Domaine]

[Domaine]-[<circ>Mention]

```Une option sympatique est l’export du diagramme en SVG plutôt qu’en PNG. Le SVG

est format web natif, et à l’instar du PDF, propose une image vectorielle de

qualité parfaite. Le SVG est disponible via l’option de bloc nomnoml svg = TRUE.

Pour aller plus loin, on pourra jeter un œil sur le site du package ou bien directement sur celui de la libraire sous-jacente.

À noter : L’intégration avec R Markdown est parfois un peu capricieuse. On pourrait avoir besoin de la libraire additionnelle Phantom.JS… Pour cela, on l’installe via R :

install.packages("webshot")

webshot::install_phantomjs()Il peut également y avoir des problèmes liés au cache, qu’il faudra parfois supprimer avant de relancer la génération de la page web. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne.

5.3.4 Des graphiques interactifs avec plotly

Plotly.js est une fantastique librairie JavaScript pour créer des graphiques

et tableaux de bord interactifs. Comme il se doit, il existe un package R pour

pouvoir l’utiliser : plotly. Celle-ci permet à la fois de récupérer des

graphiques R déjà préparés, ou bien d’en créer d’autres avec (malheureusement)

une syntaxe qui lui est propre.

On commence donc par intégrer un graphique ggplot2. Pour cela, il suffit

d’enregistrer la sortie de ggplot() dans un objet R, puis de l’utiliser

directement comme paramètre dans la fonction ggplotly(). Par exemple :

### Un graphique `ggplot2` dynamique

```{r plotly-ggplot}

library("plotly")

ggplot(um18, aes(x = bac_regroup, y = prem_insc_univ_fr, color = bac_regroup)) +

geom_boxplot() +

ylim(1980, 2020) +

theme_classic() +

labs(title = "Quelle est l'année de première inscription à l'université, selon la filière du bac ?",

subtitle = "(données pour les inscriptions à l'Université de Montpellier 2018–2019)",

x = "Type de baccalauréat",

y = "Année (tronquée à partir de 1980") +

theme(legend.position = "none",

axis.text.x = element_text(angle = -45, vjust = 0.1, hjust = 0.1)) -> gg

ggplotly(gg)

```Notez que j’ai volontairement enlevé le geom_jitter() utilisé précédemment…

sans quoi la sortie serait excessivement lourde pour présenter interactivement

chaque point correspondant à un étudiant !

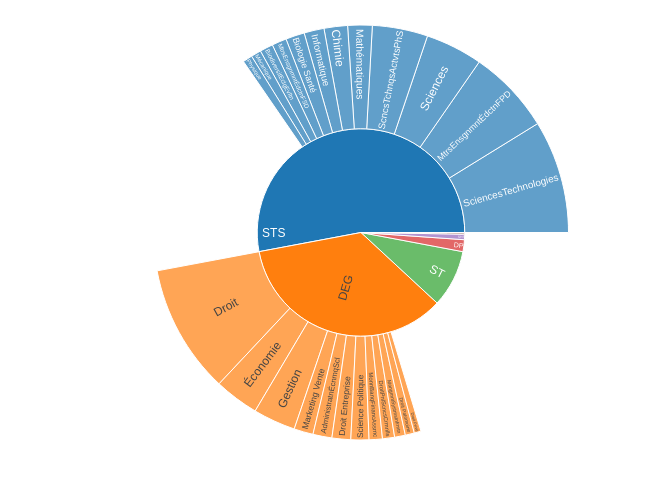

5.3.5 Le soleil explose…

Les diagrammes sunburst permettent de visualiser des données hiérarchiques

organisées dans des cercles concentriques, comme un donut sur plusieurs niveaux.

Il est très utile pour voir des effectifs rangés en classes et sous-classes par

exemple. Nous allons donc inclure un diagramme sunburst dans le rapport via le

package plotly (avec sa syntaxe propre). Voici un exemple :

### Le soleil explose…

```{r plotly-sunburst-test}

plot_ly(

type = "sunburst",

labels = c("A", "B", "C", "A1", "A2", "A3", "B1", "B2", "C1"),

parents = c("Par", "Par", "Par", "A", "A", "A", "B", "B", "C"),

values = c(30, 20, 10, 10, 6, 4, 10, 4, 3),

branchvalues = "total"

)

```Exercice 2 : Dans cet exercice, on va rajouter un diagramme sunburst présentant les effectifs par domaine disciplinaire et par mention, comme ci-dessous :

Quelques indications :

- Il faut retrouver la syntaxe « étiquettes–parents » présentée dans l’exemple, en l’appliquant aux domaines disciplinaires et aux mentions. Il faudra préparer les données en amont, en comptant d’abord les domaines, puis les mentions. Pour plus de facilité, on préparera les données séparément pour chaque niveau (“cercle”) de données : domaines disciplinaires puis mentions ;

- On pourra limiter l’affichage aux mentions avec au moins 200 inscrits ;

- On utilisera les domaines et mentions abrégés ;

-

On peut avoir un parent vide

""(qui ne s’affiche alors pas), mais il faut néanmoins toujours spécifier le parent ; -

On rajoutera l’argument

insidetextorientation = “radial”pour optimiser l’orientation du texte dans les quartiers.

5.3.6 … et les étudiants coulent !

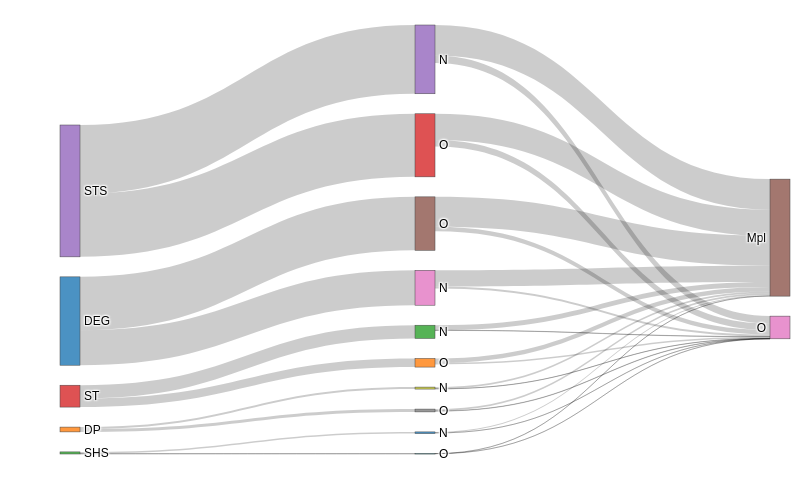

Les diagrammes de Sankey (ou diagrammes alluviaux) sont une manière efficace de

présenter des flux entre classes à différentes étapes (par exemple au cours du

temps). Encore une fois, un graphique vaut mieux qu’un long discours, on teste

donc un diagramme de Sankey avec le package plotly (encore une fois avec sa

syntaxe propre) :

### … et les étudiants coulent !

```{r plotly-sankey-test}

plot_ly(

type = "sankey",

node = list( # Liste des nœuds

# Index 0 1 2 3 4 5 6 7

label = c("A1", "A2", "B1", "B2", "B1", "B2", "A1", "A2") # Étiquettes

),

link = list( # Liste des flux (nombre différent des nœuds)

source = c(0, 0, 1,1,2,2,3,3,4,5), # Index des nœuds sources (à partir de 0)

target = c(2, 3, 4,5,6,7,6,7,6,6), # Index des nœuds cibles (à partir de 0)

value = c(12,10,8,3,5,5,7,1,1,3) # Valeur du flux

)

)

```La clé ici est de considérer le diagramme comme des flux (liens, en anglais links) qui connectent des nœuds (nodes). La valeur des flux en précise la largeur, et chaque flux relie un nœud source (source) à un nœud cible (target). À noter que l’index des nœuds commence à 0. La liste des nœuds permet de préciser les étiquettes collées à chacun d’entre eux.

Exercice 3 : Dans cet exercice, on va rajouter un diagramme de Sankey présentant la réussite des étudiants par domaine disciplinaire, puis de savoir s’ils sont restés sur l’académie de Montpellier ou non, comme ci-dessous :

Quelques indications :

-

Il faut dans un premier temps créer une nouvelle variable

$montpellierqui prendra la valeurTRUEsi l’académie de 2019 (ins19_acaeta) est d’une valeur de 11,FALSEdans tous les autrescas. Regarder pour cela la fonctionifelse(); -

Dans les opérations qui suivent, on excluera le domaine

“ALL”qui comporte des effectifs trop faibles ; -

On comptera alors la réussite (

temoin_dip) par domaine disciplinaire (abrégé), avant de recompter les étudiants partis ou restés (montpellier) selon le couple domaine disciplinaire/réussite ; - On reliera ces valeurs de comptage selon la logique de flux déterminée sur nos 3 variables. Bien numéroter les nœuds permet d’y voir vraiment plus clair.