1 Les outils R de base

“A new statistic proves that 73% of all statistics are pure inventions.” — J. J. A. Weber

1.1 Première utilisation

1.1.1 L’environnement R

Sous Windows, quand on lance le logiciel R, on ouvre une fenêtre

spartiate avec une invite de commande dans lequel on peut taper du

code R. Quelques menus sont disponibles, bien qu’ils soient rarement

utilisés. On peut regarder le menu Aide > Console pour trouver un

peu d’aide sur son utilisation…

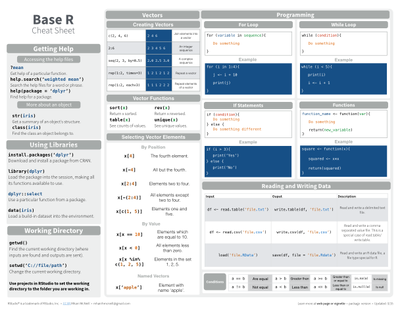

Il existe une fiche de synthèse pour la syntaxe de base de R, qu’il peut s’avérer très utile de garder sous le coude. Celle-ci est disponible en cliquant sur la vignette ci-dessous (en anglais) :

L’invite de commande, telle une calculatrice, accepte tout type d’arithmétique et fonctions standards :

2+2*15-1[1] 31pi[1] 3.1415931:5[1] 1 2 3 4 5(1:5)^2[1] 1 4 9 16 25sqrt(26)[1] 5.09902rnorm(10) [1] -1.1310088 -0.2094658 1.4061582 -0.5181954 -0.2238918 -1.0626493

[7] -2.4356813 0.3803548 -0.2038204 1.94747141.1.2 RStudio

La présentation avec R étant faite, je recommande désormais vivement d’utiliser RStudio1, un environnement avancé de développement sous R (et accessoirement, Python). RStudio, tout comme R, est un logiciel libre, c’est-à-dire que l’on peut librement et gratuitement le télécharger, l’utiliser et le partager. RStudio fournit une interface complète pour écrire son code R, gérer les données et les sorties graphiques, créer des rapports web, etc.

Commencez par ouvrir le script R (1-r-base.R) avec RStudio. Ce script contient

le code complet pour ce module. Dans fichier de script R, tout ce qui commence

par un dièse # est ignoré, ce sont des commentaires. Tout le reste est du code

R pur jus qui peut donc être exécuté.

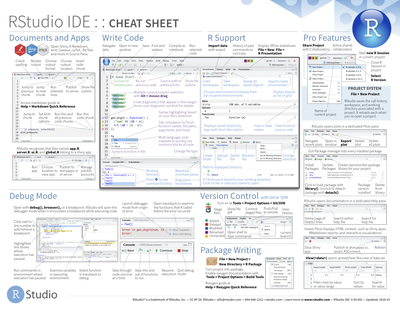

Il est important de s’approprier ses outils informatiques autant que possible. RStudio peut apparaître complexe, et présente effectivement de nombreuses fonctionnalités. Pour s’y retrouver, je recommande fortement la fiche de synthèse sur l’interface et les raccourcis claviers, disponible en cliquant sur la vignette ci-dessous (en anglais) :

On retiendra notamment le premier raccourci suivant :

-

Exécuter la ligne courante ou la sélection :

Ctrl+Entrée

Au début d’une session de travail, c’est toujours une bonne idée de vérifier dans quel répertoire de travail R a démarré (normalement son dossier personnel ou bien le dossier du fichier ouvert). Dans RStudio, le répertoire de travail est affiché juste au-dessus de la console. On peut également le retrouver avec :

getwd()Si besoin, il existe plusieurs méthodes pour changer ce dossier — entre autres, la méthode privilégiée en code :

setwd("C:/Documents and Settings/Me/My documents/My folder")1.1.3 Types de données

Sous R, tout est un objet : les données, les sorties, les fonctions,

etc. Pour enregistrer un objet, on utilise la commande d’affectation

<- (Alt+-) :

bla <- 2 + 2

bla[1] 4bla est un vecteur de nombres (numeric) de longueur 1 :

class(bla)[1] "numeric"length(bla)[1] 1Un vecteur peut comporter les nombres que l’on souhaite, qui sont

associés avec la fonction c (for “combine”) :

bla <- c(42, 2 + 2, sqrt(26))

bla[1] 42.00000 4.00000 5.09902class(bla)[1] "numeric"length(bla)[1] 3Les autres types de données les plus communs sont les matrices (matrix), les tableaux (data frame) et les listes (list) :

mat <- matrix(1:20, nrow = 5)

mat [,1] [,2] [,3] [,4]

[1,] 1 6 11 16

[2,] 2 7 12 17

[3,] 3 8 13 18

[4,] 4 9 14 19

[5,] 5 10 15 20df <- data.frame(A = 1:5, B = LETTERS[1:5])

df A B

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 Elis <- list(l1 = 1:10, l2 = df, l3 = seq(0, 1, length.out = 5))

lis$l1

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$l2

A B

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

$l3

[1] 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00En ce qui concerne les jeux de données, la structure la plus intéressante est en tableaux, avec les observations en lignes, et les variables en colonnes. Un certain nombre de fonctions permettent d’explorer la structure et le contenu de tableaux2. On commence avec un tableau simple avec 20 observations sur 4 variables :

df <- data.frame(

A = rep(c("Petit", "Moyen", "Grand", "Très grand"), each = 5),

B = seq(0, 100, length.out = 20),

C = sample(1:5, 20, replace = TRUE),

D = rnorm(20)

)

head(df) A B C D

1 Petit 0.000000 1 0.006705813

2 Petit 5.263158 5 0.457510669

3 Petit 10.526316 5 0.596220672

4 Petit 15.789474 5 -1.018366805

5 Petit 21.052632 1 0.982404767

6 Moyen 26.315789 2 -0.817914806tail(df) A B C D

15 Grand 73.68421 4 0.7780805

16 Très grand 78.94737 1 0.9090837

17 Très grand 84.21053 2 0.4363311

18 Très grand 89.47368 5 1.1641237

19 Très grand 94.73684 1 -2.1628477

20 Très grand 100.00000 2 -0.7847279str(df)'data.frame': 20 obs. of 4 variables:

$ A: chr "Petit" "Petit" "Petit" "Petit" ...

$ B: num 0 5.26 10.53 15.79 21.05 ...

$ C: int 1 5 5 5 1 2 3 4 5 5 ...

$ D: num 0.00671 0.45751 0.59622 -1.01837 0.9824 ...summary(df) A B C D

Length:20 Min. : 0 Min. :1.00 Min. :-2.1628

Class :character 1st Qu.: 25 1st Qu.:1.75 1st Qu.:-0.8097

Mode :character Median : 50 Median :2.50 Median : 0.1458

Mean : 50 Mean :3.05 Mean :-0.1300

3rd Qu.: 75 3rd Qu.:5.00 3rd Qu.: 0.5637

Max. :100 Max. :5.00 Max. : 1.1641 names(df)[1] "A" "B" "C" "D"dim(df)[1] 20 4table(df$C)

1 2 3 4 5

5 5 1 2 7 table(df$A, df$C)

1 2 3 4 5

Grand 1 2 0 1 1

Moyen 0 1 1 1 2

Petit 2 0 0 0 3

Très grand 2 2 0 0 1Finalement, on peut aussi écrire ses propres fonctions, plus ou moins complexes, et les enregistrer comme tout autre objet :

racine <- function(x)

{

paste("La racine carrée de", x, "est", sqrt(x))

}

racine(2)[1] "La racine carrée de 2 est 1.4142135623731"Tous les objets sont enregistrés dans l’environnement de

l’utilisateur, qui n’existe que le temps de la session, c’est-à-dire

tant que R est ouvert. Il est possible de lister les objets (ls()),

de les supprimer de l’environnement (rm() pour remove), ou bien

même de sauvegarder l’environnement complet pour une utilisation

ultérieure (save.image())3 :

ls()[1] "bla" "df" "lis" "mat" "racine"rm(mat)

ls()

save.image(file = "Session.RData")1.1.4 Besoin d’aide ?

R propose plusieurs moyens de trouver les réponses à ses questions (à ce niveau, il faut se rappeler que R est un logiciel développé en anglais) :

help("sqrt")

?sqrt

apropos("test")

help.search("linear model")help et ? sont deux fonctions équivalentes pour accéder à la

documentation d’une fonction précise. La documentation R est par

construction complète (tous les arguments sont listés et détaillés,

les sorties sont expliquées, et chaque fonction est assortie

d’exemples directement fonctionnels) mais également légèrement

absconse. En particulier, la documentation n’est pas là pour apprendre

les statistiques ou les modèles derrière les fonctions, c’est une

documentation résolument technique. Par ailleurs, apropos liste

toutes les fonctions qui contiennent le mot recherché dans le nom-même

de la fonction, et help.search fait une recherche complète dans la

documentation R des termes renseignés.

Pour finir, les meilleures ressources pour trouver de l’information ou de l’aide pour R sont en ligne. La communauté R est incroyablement dynamique, diverse et réactive, que ce soit des développeurs ou bien d’autres utilisateurs. La source en ligne la plus notable pour ce qui concerne les problèmes sous R est actuellement Stack Overflow, un forum ouvert « aux développeurs pour apprendre, partager leurs connaissances, et construire leurs carrières ». Concernant la « science des données », Hadley Wickham propose en libre accès [un livre fantastique](https://r4ds.had.co.nz/ couvrant bien plus en détails tous les aspects couverts par les JPA-R (en anglais).

sphere, qui retourne, à partir d’un rayon

donné, l’aire de la sphère correspondante (de formule \(A = 4\pi r^2\)),

son volume (\(V = \frac{4\pi r^3}{3}\)), et sa compacité

(\(C = \frac{V}{A} = \frac{r}{3}\)).

1.2 La variance des iris

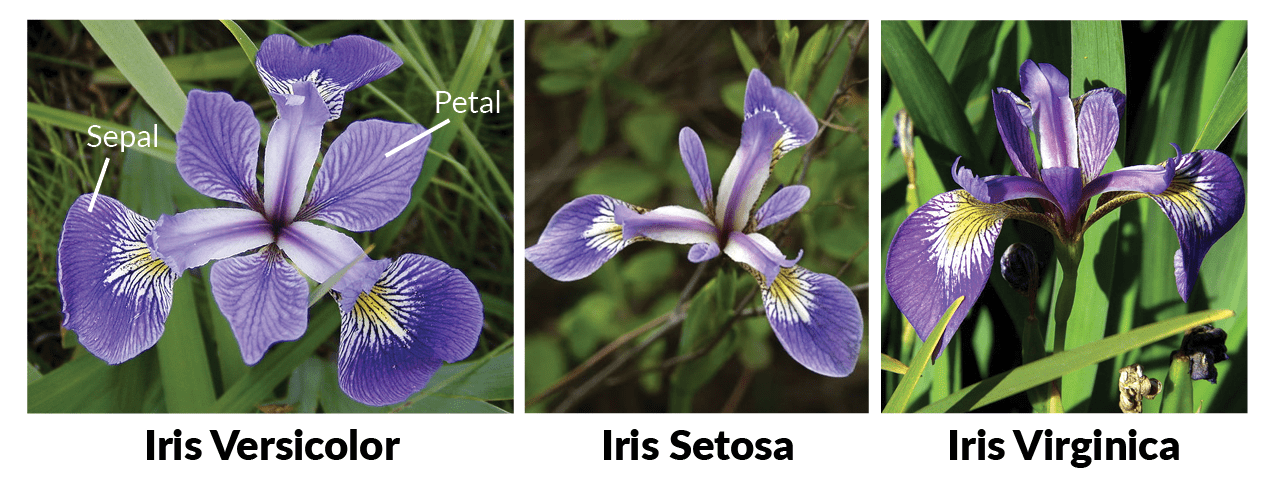

Figure 1.1: Les iris de Fisher et Anderson.

1.2.1 Présentation

Partons désormais du côté d’un des jeux de données statistiques les

plus célèbres : les iris de Fisher (et Anderson). Ce jeu de donnée est

livré avec R, et est directement disponible dans l’object

iris. Regardons de quoi il en retourne :

class(iris)[1] "data.frame"head(iris) Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species

1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa

2 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa

3 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa

4 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa

5 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa

6 5.4 3.9 1.7 0.4 setosastr(iris)'data.frame': 150 obs. of 5 variables:

$ Sepal.Length: num 5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...

$ Sepal.Width : num 3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...

$ Petal.Length: num 1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...

$ Petal.Width : num 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...

$ Species : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...Ce jeu de données présente les mesures effectuées sur un total de 150 fleurs d’iris de trois espèces différentes (exactement 50 fleurs par espèce) :

table(iris$Species)

setosa versicolor virginica

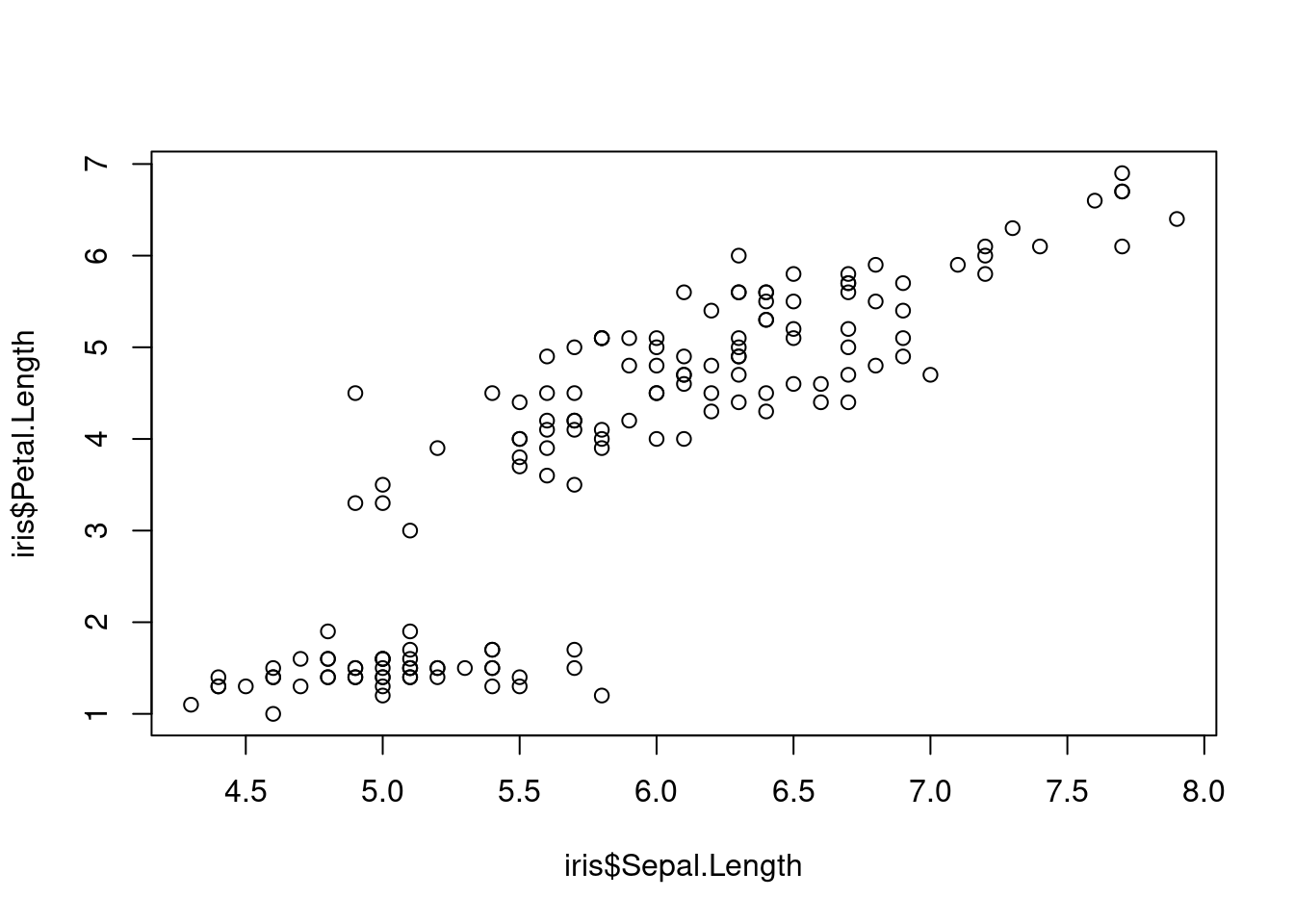

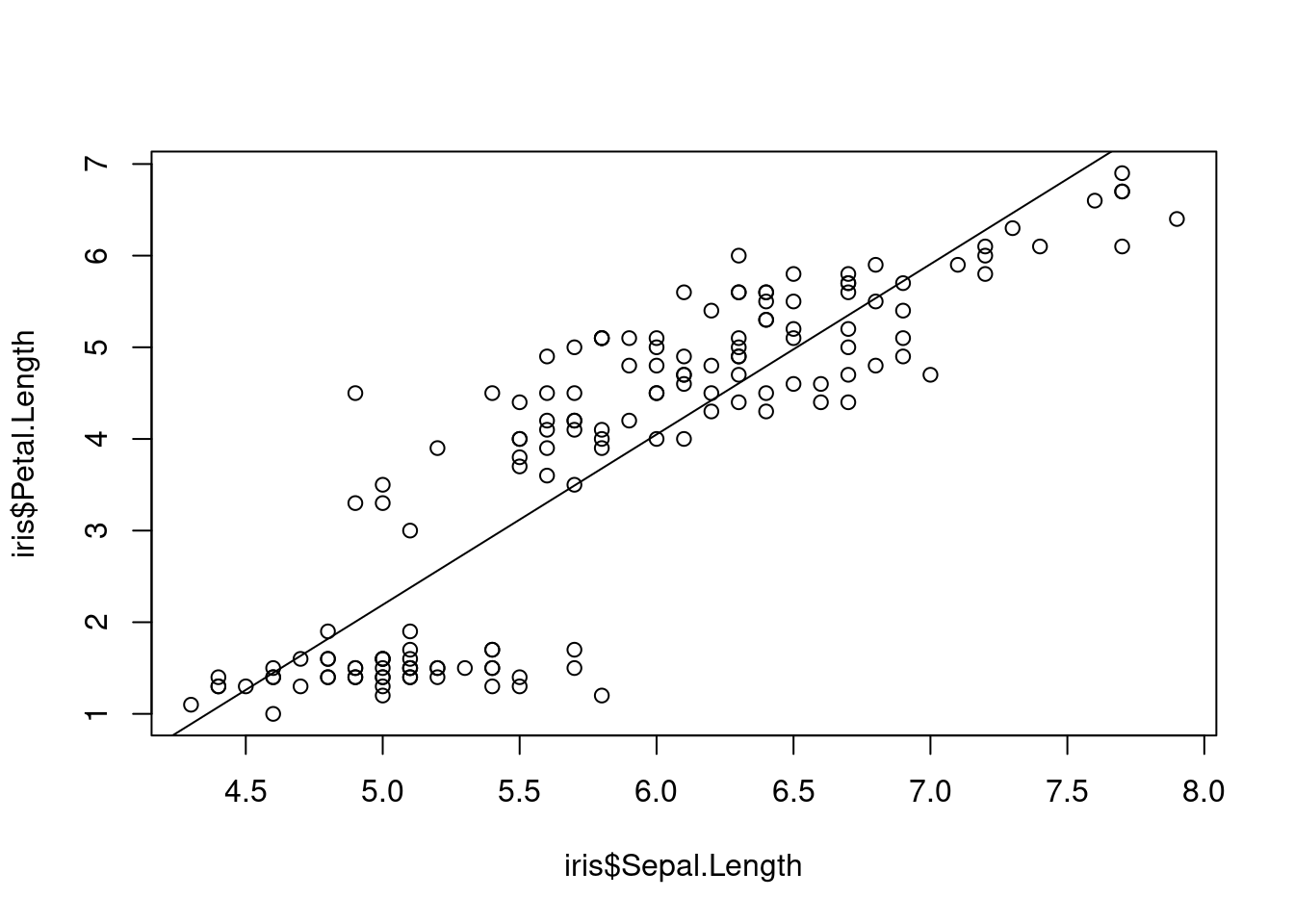

50 50 50 On peut d’ores et déjà vérifier que la taille des pétales augmente avec la taille des sépales, ce que l’on pouvait intuitivement deviner :

plot(x = iris$Sepal.Length, y = iris$Petal.Length)

Figure 1.2: Longueur des pétales vs. sépales.

La fonction plot est assez basique à utiliser, elle nécessite de

renseigner la variable en x et la variable en y. Elle accepte

également une « formule », c’est-à-dire une expression de la forme y ~ x (variable expliquée en fonction de variables explicatives). Les

formules sont largement utilisées en statistiques sous R, notamment

pour la spécification des modèles, par exemple les modèles linéaires :

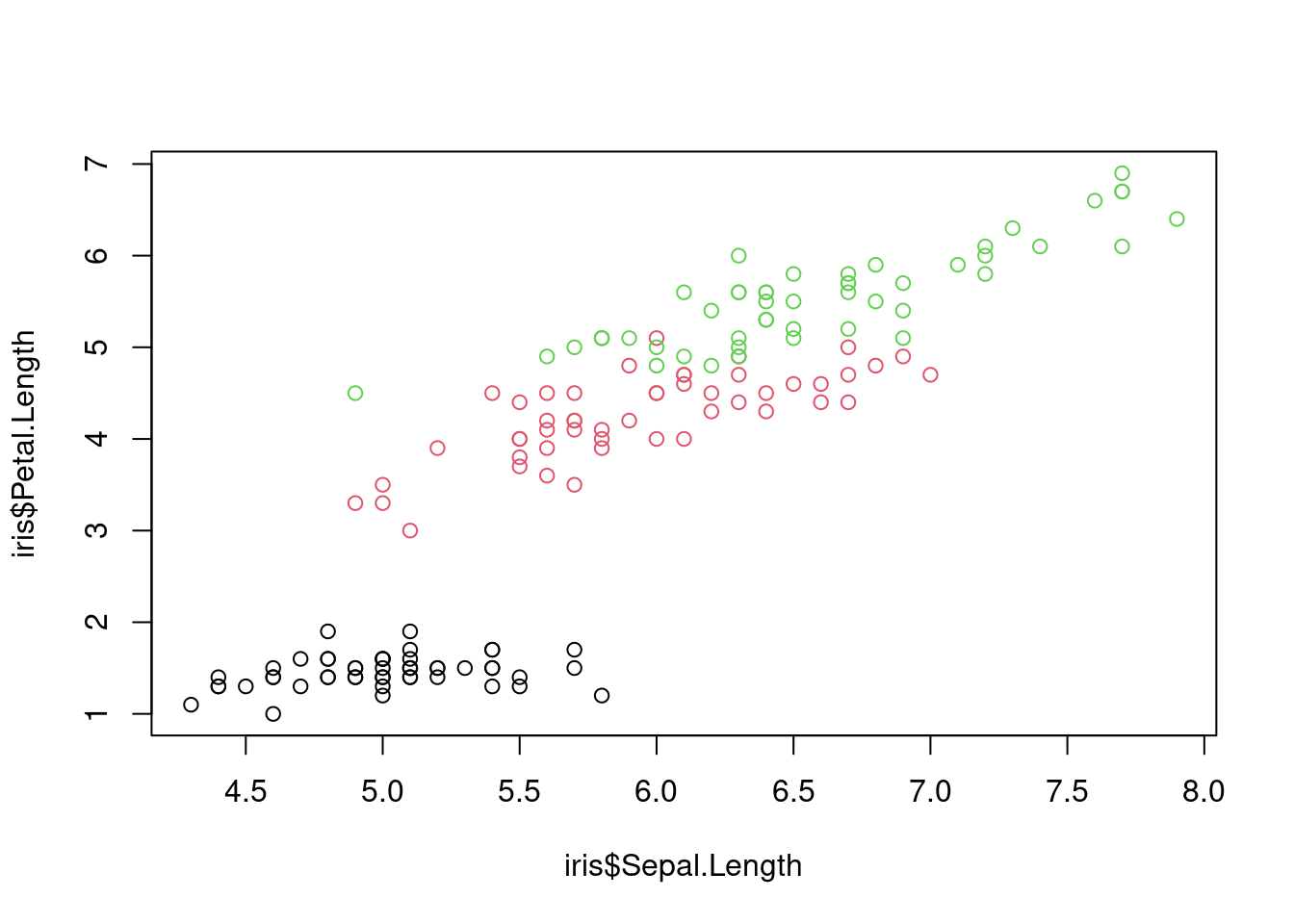

plot(iris$Petal.Length ~ iris$Sepal.Length)

abline(lm(iris$Petal.Length ~ iris$Sepal.Length))

Figure 1.3: Longueur des pétales vs. sépales, avec modèle linéaire.

Mais est-ce que la figure n’est pas un peu trompeuse ? Rappelons-nous qu’il y a trois espèces différentes, voyons voir comment celles-ci se comparent :

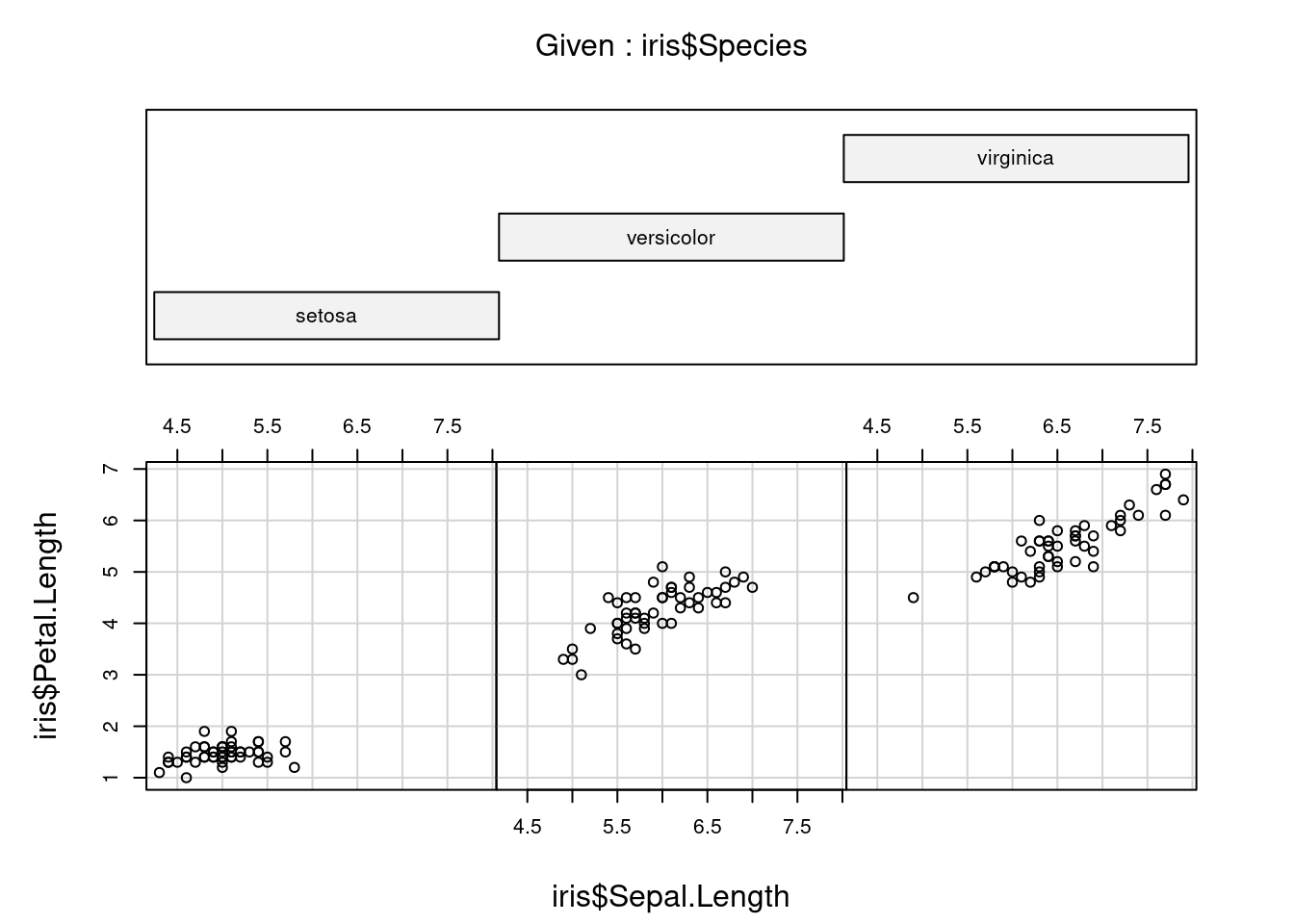

plot(iris$Petal.Length ~ iris$Sepal.Length, col = as.numeric(iris$Species))

Figure 1.4: Longueur des pétales vs. sépales, couleur par espèce.

On commence à y entrevoir quelques tendances… que l’on peut

distinctement voir en séparant les trois espèces avec la fonction

coplot (“conditioning plots”). Cette fonction introduit la barre

verticale (“pipe”) comme opérateur conditionnel :

coplot(iris$Petal.Length ~ iris$Sepal.Length | iris$Species, columns = 3)

Figure 1.5: Longueur des pétales vs. sépales, par espèce.

1.2.2 Comparaison de moyennes

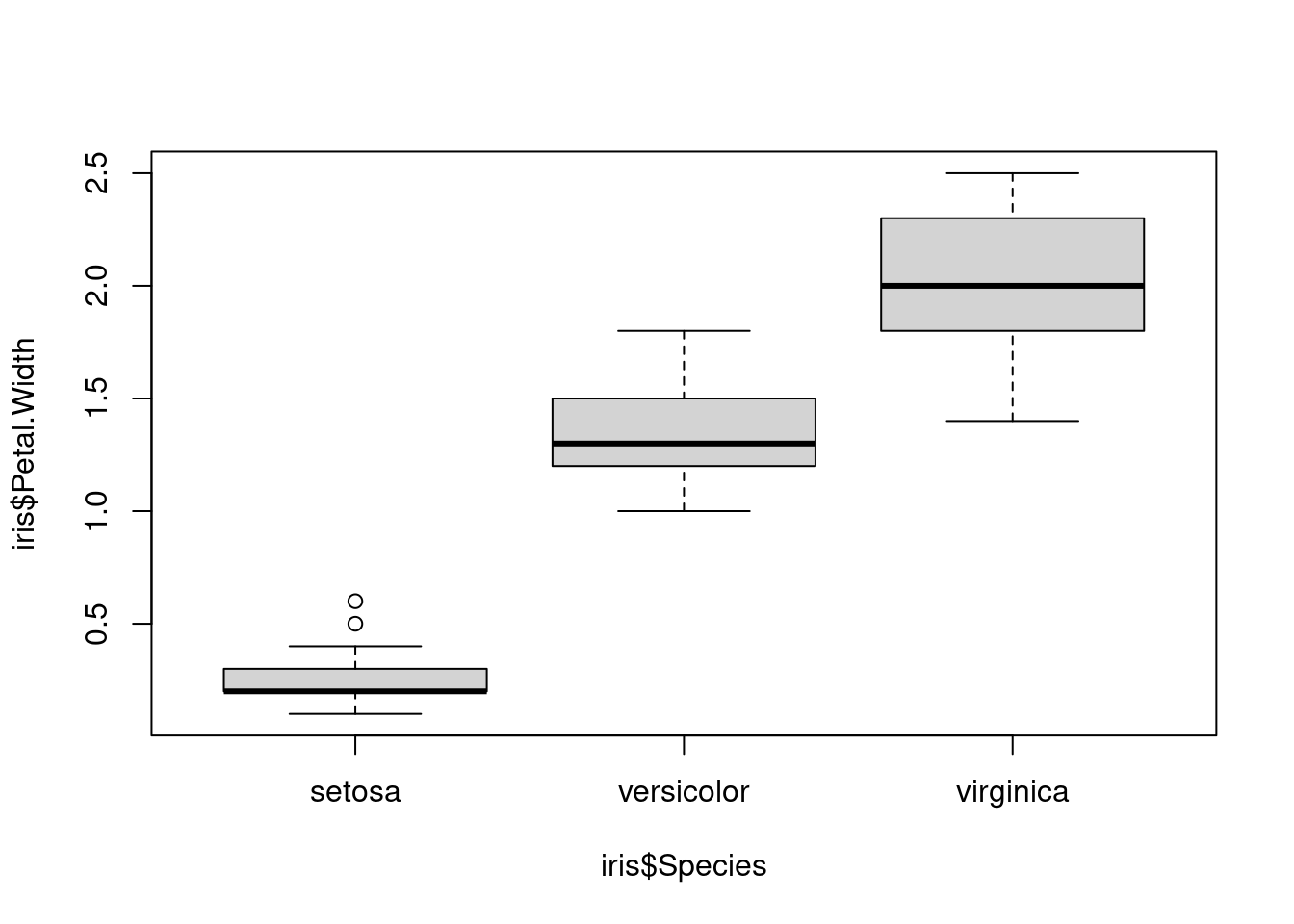

Regardons désormais la largeur des pétales. Est-ce que celle-ci varie par espèce ?

boxplot(iris$Petal.Width ~ iris$Species)

Figure 1.6: Largeur des pétales, par espèce.

Il semble en effet y avoir de larges différences. Nous allons maintenant les quantifier et finalement les tester :

mean(iris$Petal.Width[iris$Species == "setosa"])[1] 0.246by(iris$Petal.Width, iris$Species, mean)iris$Species: setosa

[1] 0.246

------------------------------------------------------------

iris$Species: versicolor

[1] 1.326

------------------------------------------------------------

iris$Species: virginica

[1] 2.026Sur la base de ces valeurs, on pourrait effectivement penser qu’il y a une différence nette. Une première approche serait de comparer les espèces deux par deux à l’aide de tests t de Student :

t.test(iris$Petal.Width[iris$Species == "setosa"],

iris$Petal.Width[iris$Species == "versicolor"])

Welch Two Sample t-test

data: iris$Petal.Width[iris$Species == "setosa"] and iris$Petal.Width[iris$Species == "versicolor"]

t = -34.08, df = 74.755, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-1.143133 -1.016867

sample estimates:

mean of x mean of y

0.246 1.326 t.test(iris$Petal.Width[iris$Species == "setosa"],

iris$Petal.Width[iris$Species == "virginica"])

Welch Two Sample t-test

data: iris$Petal.Width[iris$Species == "setosa"] and iris$Petal.Width[iris$Species == "virginica"]

t = -42.786, df = 63.123, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-1.863133 -1.696867

sample estimates:

mean of x mean of y

0.246 2.026 t.test(iris$Petal.Width[iris$Species == "versicolor"],

iris$Petal.Width[iris$Species == "virginica"])

Welch Two Sample t-test

data: iris$Petal.Width[iris$Species == "versicolor"] and iris$Petal.Width[iris$Species == "virginica"]

t = -14.625, df = 89.043, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.7951002 -0.6048998

sample estimates:

mean of x mean of y

1.326 2.026 Toutes les différences sont significatives… mais l’approche est biaisée par la multiplication des tests, ce qui multiplie d’autant le risque d’erreur (par exemple, si nous avions 10 classes, nous aurions besoin d’effectuer 45 tests !). C’est pourquoi nous avons besoin d’une analyse de la variance (ANOVA) qui permet d’appréhender ce problème de comparaison de moyenne en un seul test.

1.2.3 Analyse de la variance (ANOVA)

Il existe une première fonction dédiée à l’analyse de variance :

aov, qui effectue une décomposition de la variance et retourne les

sommes des carrés des écarts (SCEs) inter (modèle) et intra

(résiduelle) :

aov(iris$Petal.Width ~ iris$Species)Call:

aov(formula = iris$Petal.Width ~ iris$Species)

Terms:

iris$Species Residuals

Sum of Squares 80.41333 6.15660

Deg. of Freedom 2 147

Residual standard error: 0.20465

Estimated effects may be unbalancedLe test lui-même est réalisé par la fonction anova, basée sur le

modèle linéaire que nous voulons ajuster :

anova(lm(iris$Petal.Width ~ iris$Species))Analysis of Variance Table

Response: iris$Petal.Width

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

iris$Species 2 80.413 40.207 960.01 < 2.2e-16 ***

Residuals 147 6.157 0.042

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1Il y a donc bien une différence entre les moyennes : la taille des pétales varie de manière marquée entre espèces d’iris.

Exercice 2 : Dans cet exercice, l’objectif est d’arriver au résultat du test d’ANOVA manuellement, en plusieurs étapes :

Calculer la moyenne globale des largeurs de pétales d’iris, ainsi que les moyennes par espèces.

Calculer les SCEs totale (\(SCE_T = \sum_{i,j} (y_{ij} - \overline{y})^2\)), inter (\(SCE_M = \sum_{i,j} (\overline{y_{i}} - \overline{y})^2\)) et intra (\(SCE_R = \sum_{i,j} (y_{ij} - \overline{y_i})^2\)). Les comparer aux sorties précédentes.

Calculer la valeur de F (\(\mathcal{F} = \frac{SCE_M / \scriptstyle{k-1}}{SCE_R / \scriptstyle{n-k}}\)), et finalement la valeur de p du test d’ANOVA.

Calculer le rapport d’explication \(\eta^2\), c’est-à-dire la proportion de la variance inter dans la variance totale.

1.3 Addendum technique : la gestion de fichiers et de projets

1.3.1 Gestion de projets sous R

Très rapidement sous R, on doit apprendre à organiser ses scripts et ses données. Sur la base de mon expérience, je propose de suivre les règles suivantes :

- Une étude est un projet en soi : tout ce qui la concerne doit se trouver au sein d’un même dossier avec un nom explicite.

- On évite au possible les espaces dans les noms de fichiers et de dossiers.

- Dans un projet (donc un dossier), on trie les fichiers selon leur nature :

- Les scripts R (fichiers

.Rou.Rmd) sont placés à la racine du dossier. - Les fichiers de données (Excel, CSV, etc.) sont placés dans un sous-dossier

data. - Les images, que ce soit des documents ou bien des graphiques exportés, sont

placés dans un sous-dossier

images. - Les sorties R (par exemple des documents PDF ou web comme nous le verrons

dans le dernier module) sont placés dans un sous-dossier

output. - D’autres sous-dossiers peuvent être créés au besoin.

- Les scripts R (fichiers

projet

├── data/

├── images/

├── output/

├── script1.R

├── script2.R

├── fichier1.Rmd

└── fichier2.RmdÀ partir de cette organisation, RStudio permet de gérer des projets de manière

plus fluide, notamment afin de ne pas se perdre avec le répertoire de travail de

R. Pour cela, vous aller tout de suite créer un projet avec le bouton qui va

bien (Create a project). Nous partons d’un dossier existant (Existing

Directory), qu’il faut rechercher manuellement s’il n’apparaît pas

automatiquement. RStudio est immédiatement rechargé en utilisant ce dossier

comme base de travail ; on peut par exemple le voir dans l’onglet d’exploration

de fichiers (Files en bas à droite). Un fichier JPAR-2021.Rproj est

également créé dans votre dossier de travail, il vous permettra de rouvrir le

projet dans l’état où vous l’avez laissé en fermant RStudio. Ce que vous pouvez

d’ailleurs faire maintenant pour tester avant de rouvrir le projet directement.

1.3.2 Les fichiers .R et .Rmd

Les fichiers de script R (fichiers .R) contiennent essentiellement du code R,

qui n’est pas nécessairement reproductible ou complet. On peut y ajouter des

commentaires (tout ce qui est après un dièse #).

À partir de maintenant, nous n’allons plus travailler sur des fichiers de

scripts R mais sur des fichiers R Markdown (.Rmd). R Markdown permet de

produire des analyses reproductibles documentées : on y trouve à la fois des

explications (qui peuvent être aussi détaillées que possible) et des blocs de

code R classique (ouverts et fermés par ```). Un fichier R Markdown permet

de focaliser l’attention sur ce qu’on fait (documentation et explications) et

non sur le « comment » (code R). Il permet également de s’assurer d’avoir du

code reproductible, ce qui est un avantage non négligeable sur le long terme.

Nous verrons plus en détails comment créer et utiliser les fichiers R Markdown dans le dernier module de la formation. En attendant, nous pouvons déjà rajouter deux nouveaux raccourcis dans notre liste :

- Exécuter un bloc de code R en entier :

Ctrl+Shift+Entrée - Ajouter un bloc de code R :

Ctrl+Alt+I

Finalement, un fichier R Notebook (.Rmd également) est une extension du R

Markdown, qui ajoute la possibilié de prévisualiser les résultats au fur et à

mesure, et de coder de manière itérative plus facilement. À tester !

1.3.3 Les fichiers .RData

Il peut parfois être utile de sauvegarder des objets R (fonction save()).

Ceux-ci peuvent alors être chargés très rapidement en l’état dans une session R

(fonction load()), ce qui permet par exemple de les réutiliser dans d’autres

scripts, ou bien de partager des données de manière plus portable (mais en

perdant sur la compatibilité de formats puisque les fichiers .RData ne sont

lisibles que sous R).

La syntaxe pour sauvegarder un objet R est on ne peut plus simple :

save(mon_objet, file = "mon_fichier.RData")Pour charger, c’est encore plus simple :

load("mon_fichier.RData")Par exemple, on va charger les données d’inscription à l’Université de

Montpellier (année 2018–2019), qui seront utilisées pour les modules

suivants. Les données des étudiants impliquent plusieurs étapes et de nombreuses

lignes de code — que nous allons détailler ensuite dans les prochains

modules. Pour aller plus vite, j’ai sauvegardé le jeu de données final um18

dans le fichier data/um18.RData que l’on peut charger directement :

load("data/um18.RData")

um18[1:5, 1:7] decede annee_univ idetu civilite date_naiss code departement_pays

1 non 2018 1035789 Mme 2000-10-05 84 VAUCLUSE

2 non 2018 2211839 M 1997-06-16 6 ALPES MARITIMES

3 non 2018 2211840 M 2000-04-13 84 VAUCLUSE

4 non 2018 921768 Mme 1993-10-08 205 LIBAN

5 non 2018 921685 Mme 1994-10-02 352 ALGERIEclass(um18)[1] "tbl_df" "tbl" "data.frame"dim(um18)[1] 80188 106Que l’on peut télécharger ici : https://rstudio.com/products/rstudio/↩︎

En réalité, toutes ces fonctions peuvent être utilisées sur tout type de données, mais ne seront montrées ici que sur les tableaux. N’hésitez pas à les essayer sur d’autres types de données !↩︎

L’action par défaut quand l’on quitte R est de demander à l’utilisateur s’il souhaite sauvegarder son environnement dans un fichier

.RData.↩︎